3.4.2.1.4 Stadt-Vegetationsbausteine

Die Analyse und Planung der Vegetation und Grünräume in und um eine besiedelte Fläche ist die Aufgabe der Landschaftsplanung, die je nach Gebietsart begleitet werden muss durch die entsprechenden geographischen und biologisch-ökologischen Untersuchungen von Naturwissenschaftlern. Hier im Teilmodul BAM Städtebau wird anhand von einigen Beispielen auf dieses eigene Themen- und Fachgebiet nur hingewiesen, und die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit bei einer Ortsanalyse für die betreffenden Fragestellungen herausgestellt.

Bei allen städtebaulichen Untersuchungs- und Planungsebenen und bei den verschiedenen Bebauungsformen sind für die Fauna&Flora-Themen spezielle masstabsgerechte Fachkenntnisse vonnöten, die im Einzelfall in enger Zusammenarbeit mit der Landschaftsplanung abgesprochen und erarbeitet werden müssen. Der Stuttgarter Landschaftsplaner Giselher Kaule hat in einem kurzen, älteren Text mit dem Titel „Stadtvegetation“ (1987) die wichtigsten Themen übersichtlich zusammengestellt. Als grundsätzlich zu unterscheidende Stadtbiotope28 nennt er:

- die Landschaftsflächen, die um eine Stadt bzw. in sie hinreichen (Wälder, Grünland und Äcker, Gemüseanbaugebiete und Weinberge etc.).

- die flächigen und die linienförmigen Gebiete und Elemente (z.B. entlang von Verkehrsanlagen) sowie einzelne Kleinstrukturen, die bis in die Häuser hinein auffindbar sind (z.B. bis in die Dachböden).

Anhand der unterschiedlichen urbanen Bebauungsformen und Gebietstypen charakterisiert er die jeweiligen Lebenswelten von Pflanzen und Tieren und die dort vorhandenen Wachstums- und Lebensbedingungen. Eine rein-visuelle Betrachtung der Vegetation wird somit erweitert um deren (mögliche) Beiträge für eine ökologische Sicht auf die Stadt bis hin zu einzelnen Gebäudeteilen, die jeweils unterschiedliche Lebensräume (Biotope) anbieten.

Dies alles können nur Hinweise sein, um auf die weitreichenden biologischen und kleinklimatischen Themen und Auswirkungen von Grünzügen, Flussläufen, Parks, Friedhöfen, Gärten und Baumpflanzungen – aber auch von Restflächen entlang von Verkehrsschneisen und von brachliegendem Gelände hinzuweisen. Eine Reihe von kleineren Einheiten und Elementen wurde schon zuvor bei den Stadt-Kleinbausteinen zum Thema „Vegetationselemente“ (3.4.2.1.1f.) aufgelistet.

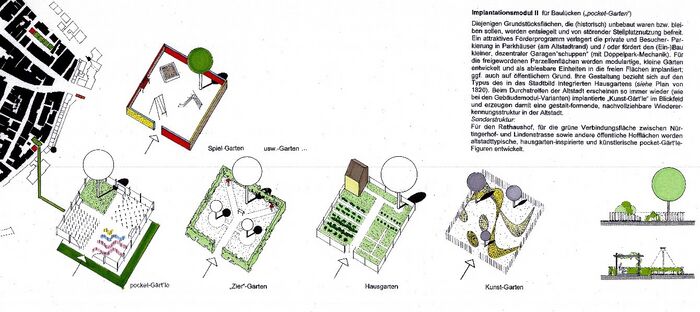

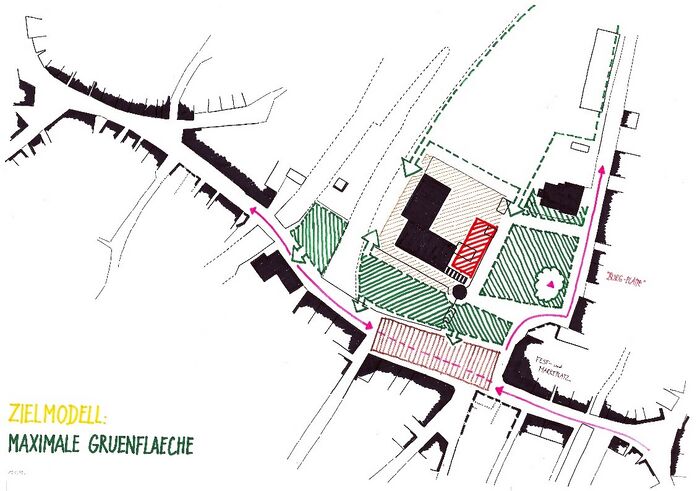

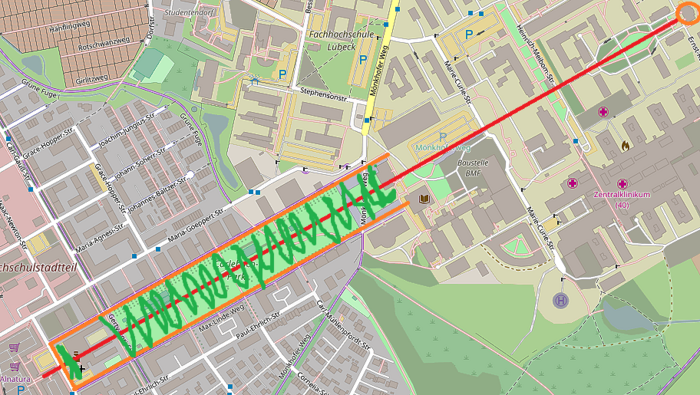

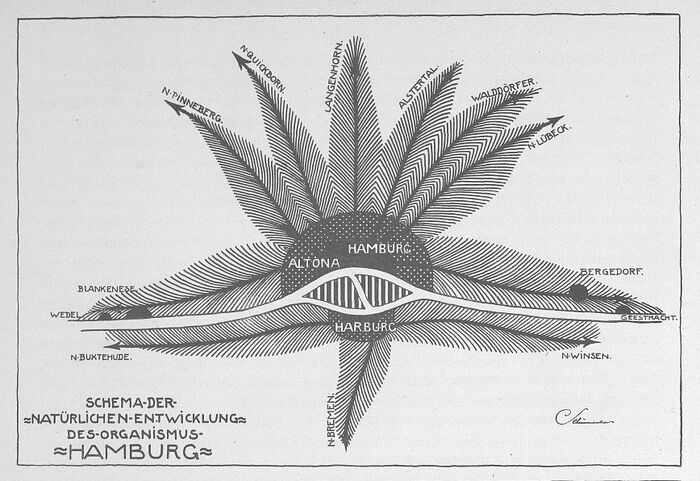

Mit solch einer erweiterten „grünen“ Sichtweise auf die Stadt wird bei den gezeigten Beispielen das enge Zusammenwirken von gebauten mit natürlichen Elementen deutlich; wie z.B. die grosszügige landschaftsräumliche Einbettung des Baukomplexes der Universität Amazônia in ein Regenwaldgebiet; siehe die Fotografie unter 3.4.2.1.3e. Grossbauwerk. ‒ Die weiteren Beispiele illustrieren die verschiedenen landschaftsplanerischen Untersuchungs- und Planungsebenen von der innerstädtischen Freiraum-Objektplanung bis hin zur Gesamt-Grosstadt und zur Regionalplanung.

---

28: Architekten Hans Kollhoff / Helga Timmermann; Isometriezeichnung aus: Wolfrum, Sophie (2015) S. 57; Fotografie von 2016