3.2.2 Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 5: | Zeile 5: | ||

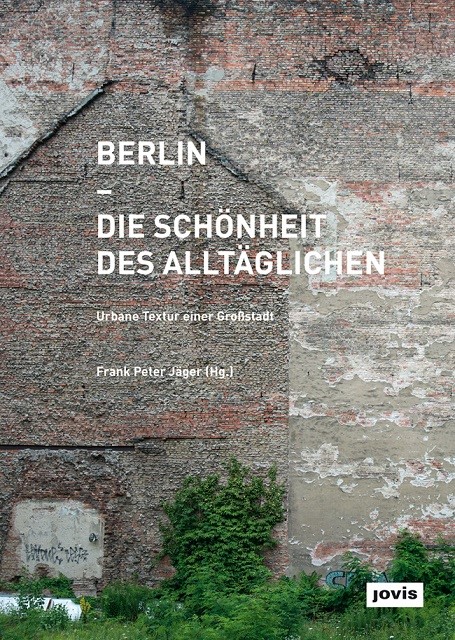

Ein weiterer Aspekt von parallelen Zeiten ist, dass die alten Teile einer Stadt dieser etwas (mit)geben und sie dadurch bereichern. Die '''Stadtgeschichte''' geht als Überlieferung in die gegenwärtige Stadt mit ein und erzählt durch ihr Da-Sein deren Werdung. Sie gibt ihr einen „Grund“ für das, was sie ausmacht, und woher sie „kommt“. Wer in Berlin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorbeigeht, erfährt ''en passant'' etwas von der vorherigen wilhelminisch-prächtigen Kaiserzeit wie auch von dem destruktiven Wahn des „Dritten Reiches“ durch die Eindrücklichkeit der verbliebenen Kriegsruine. Und die Koexistenz der scheinbar bröckeligen Ruine von 1943 und der kristallinen Glas-Baukörper von 1961 zeigt den gedenkenden und wie auch gestalterischen Neubeginn der Endfünfziger Jahre in der Bundesrepublik. Und das ist manifest spürbar und unverkennbar nach mehr als 50 Jahren auch aus heutiger Perspektive, was sich an den Mühen der derzeitigen langwierigen und kostspieligen Restaurierung erweist (von 2010 bis ca. 2023). | Ein weiterer Aspekt von parallelen Zeiten ist, dass die alten Teile einer Stadt dieser etwas (mit)geben und sie dadurch bereichern. Die '''Stadtgeschichte''' geht als Überlieferung in die gegenwärtige Stadt mit ein und erzählt durch ihr Da-Sein deren Werdung. Sie gibt ihr einen „Grund“ für das, was sie ausmacht, und woher sie „kommt“. Wer in Berlin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorbeigeht, erfährt ''en passant'' etwas von der vorherigen wilhelminisch-prächtigen Kaiserzeit wie auch von dem destruktiven Wahn des „Dritten Reiches“ durch die Eindrücklichkeit der verbliebenen Kriegsruine. Und die Koexistenz der scheinbar bröckeligen Ruine von 1943 und der kristallinen Glas-Baukörper von 1961 zeigt den gedenkenden und wie auch gestalterischen Neubeginn der Endfünfziger Jahre in der Bundesrepublik. Und das ist manifest spürbar und unverkennbar nach mehr als 50 Jahren auch aus heutiger Perspektive, was sich an den Mühen der derzeitigen langwierigen und kostspieligen Restaurierung erweist (von 2010 bis ca. 2023). | ||

<loop_figure title="Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin als Mahnmal für den Frieden" description="(erbaut '''1895'''(Architekt Franz von Schwechten), kriegszerstört '''1943''' und wieder neu aufgebaut ('''1959 ‒ 61''') vom Architekten Egon Eiermann; aufwändige Restaurierung aller Bauteile bis ca. '''2023'''.– Die beschriebenen drei Zeit-Horizonte werden materialisiert durch das vielfältige Bauwerk-Ensemble; es vereint in sich den '''Verlauf der Zeiten''': pompöse Kaisermacht des 19. Jahrhunderts + selbst-verschuldete Zerstörung durch den nationalen Wahn des 3.Reichs + Hoffnung auf leichtere, bessere Zeiten in Verbindung mit der manifesten Mahnung für eine friedliche Zukunft | <loop_figure title="Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin als Mahnmal für den Frieden" description="(erbaut '''1895'''(Architekt Franz von Schwechten), kriegszerstört '''1943''' und wieder neu aufgebaut ('''1959 ‒ 61''') vom Architekten Egon Eiermann; aufwändige Restaurierung aller Bauteile bis ca. '''2023'''.– Die beschriebenen drei Zeit-Horizonte werden materialisiert durch das vielfältige Bauwerk-Ensemble; es vereint in sich den '''Verlauf der Zeiten''': pompöse Kaisermacht des 19. Jahrhunderts + selbst-verschuldete Zerstörung durch den nationalen Wahn des 3.Reichs + Hoffnung auf leichtere, bessere Zeiten in Verbindung mit der manifesten Mahnung für eine friedliche Zukunft + Bekräftigung dieses Wollens für eine weitere Zukunft durch die Restaurierung des nunmehr bereits wieder Vergangenen, sichtbar am erheblichen Sanierungsaufwand zum Erhalt und für den weiteren tagtäglichen Gebrauch und das Erinnern; jedoch: + gebrochen durch die Attentatsgeschehnisse am Breitscheidplatz im Dezember 2016.(Fotografie von 2016))" id="5fa1371e481b9">[[File:gedächtniskirche.png|700px]]</loop_figure> | ||

„Orte sind (…) dadurch bestimmt, dass an ihnen bereits gehandelt bzw. etwas erlebt, geleistet oder erlitten wurde. Hier hat Geschichte immer schon stattgefunden und ihre Zeichen in Form von Spuren, Relikten, Resten, Monumenten, Kerben, Narben oder Wunden zurückgelassen. Orte haben Namen und Geschichte bzw. Geschichten, sie bergen Vergangenheit (…).“<sup>3</sup> | „Orte sind (…) dadurch bestimmt, dass an ihnen bereits gehandelt bzw. etwas erlebt, geleistet oder erlitten wurde. Hier hat Geschichte immer schon stattgefunden und ihre Zeichen in Form von Spuren, Relikten, Resten, Monumenten, Kerben, Narben oder Wunden zurückgelassen. Orte haben Namen und Geschichte bzw. Geschichten, sie bergen Vergangenheit (…).“<sup>3</sup> | ||

Version vom 23. Juni 2023, 15:10 Uhr

Damit wird das Nebeneinander, die Parallelität von kultur- und epochengebundenen Objekten bezeichnet ‒ aber auch von Verfahrensweisen, die auf unterschiedlichen Entwicklungsstandards und zeitbezogenen Techniken beruhen. Es ist jedoch keineswegs damit eine Bewertung wie „rückständig bzw. veraltet“ oder der „neueste Stand der Technik“ gemeint; eine Handzeichnung ist nicht besser oder schlechter als ein CAD-Plot. Sondern das Kriterium ist, mit welcher Abbildungsweise und Technik der beabsichtigte Zweck am besten erreicht wird.

Eine Stadt beherbergt viele überlieferte, historische Situationen, die nicht (mehr) zeitgemäss sind im Verhältnis zu den neuesten, aktuellen Errungenschaften und Standards – schmale Altstadtgassen versus mehrspurige Stadtautobahnen. Sie gewinnt jedoch gerade dadurch an Attraktivität, weil sie („gleichzeitig“) unterschiedlichen Anforderungen, d.h. „zeitgemässen & veralteten“ Lebens- und Funktionsweisen und Wünschen gleichermassen genügt. Der heutige Fahrverkehr in engen alten Strassen zeigt die Verschränkung früherer Stadträume mit aktuellen Nutzungsarten – im Sinne von Gebrauchskontinuität wie auch mit der Konsequenz einer Nutzungseinschränkung, der man gehorchen kann oder nicht. (Man kann die Gasse schmal lassen oder Häuser abreissen, um sie zu verbreitern.) Gleichzeitig nebeneinander ist etwas vorhanden, was ursprünglich aus verschiedenen Zeiten stammt; es ist ein Neben-, Gegen- und Miteinander von Nicht-Zeitgleichem – z.B. von heutigem Verkehr und dem damaligen, historischen Stadtraum.

Ein weiterer Aspekt von parallelen Zeiten ist, dass die alten Teile einer Stadt dieser etwas (mit)geben und sie dadurch bereichern. Die Stadtgeschichte geht als Überlieferung in die gegenwärtige Stadt mit ein und erzählt durch ihr Da-Sein deren Werdung. Sie gibt ihr einen „Grund“ für das, was sie ausmacht, und woher sie „kommt“. Wer in Berlin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vorbeigeht, erfährt en passant etwas von der vorherigen wilhelminisch-prächtigen Kaiserzeit wie auch von dem destruktiven Wahn des „Dritten Reiches“ durch die Eindrücklichkeit der verbliebenen Kriegsruine. Und die Koexistenz der scheinbar bröckeligen Ruine von 1943 und der kristallinen Glas-Baukörper von 1961 zeigt den gedenkenden und wie auch gestalterischen Neubeginn der Endfünfziger Jahre in der Bundesrepublik. Und das ist manifest spürbar und unverkennbar nach mehr als 50 Jahren auch aus heutiger Perspektive, was sich an den Mühen der derzeitigen langwierigen und kostspieligen Restaurierung erweist (von 2010 bis ca. 2023).

„Orte sind (…) dadurch bestimmt, dass an ihnen bereits gehandelt bzw. etwas erlebt, geleistet oder erlitten wurde. Hier hat Geschichte immer schon stattgefunden und ihre Zeichen in Form von Spuren, Relikten, Resten, Monumenten, Kerben, Narben oder Wunden zurückgelassen. Orte haben Namen und Geschichte bzw. Geschichten, sie bergen Vergangenheit (…).“3

Die Stadt ist ein zeitbewahrendes Gefäß der Geschichte, ein Ort der Überlieferung in der Gegenwart, der wie in Berlin bei der Gedächtniskirche als Mahnmal in die Zukunft wirkt. Jedoch auch in alltäglichen Situationen und im kleinsten unscheinbaren Masstab sind die Zeitschichten und -geschichten vorhanden, ablesbar und analytisch beschreibbar.

3: Assmann, Aleida: Das Gedächtnis der Stadt; Reihe: Kleine Texte 73; Nachwort: Oxana Matiychuk; Fotografien: Wolodymyr Huzul; zweisprachig: Deutsch, Ukrainisch / Аляйда Ассман: ПАМ’ЯТЬ МІСТА; Післямова: Оксана Матійчк; Berlin 2016, S. 10