3.4.2.1.3 Stadt-Sonderbausteine

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

Der Begriff beinhaltet neben den genannten Nutzungen zusätzlich auch die zahlreichen technischen '''Ingenieur- und Verkehrsbauwerke''' wie Brücken, Verkehrsknotenpunkte, Funktürme etc., die mit ihren verschiedensten Ausformungen und topographischen Eingriffen ebenfalls die bebauten Areale als Stadt-Sonderbausteine gliedern und diese mitformen. Aldo Rossi nennt die architektonischen Sonderbausteine „primäre Elemente“<sup>24</sup>. Er weist darauf hin, dass dies häufig bauliche Denkmäler sind und stellt sie bei der von ihm so formulierten „Architektur der Stadt“ an die erste Stelle im Verhältnis zur sonstigen städtischen Bebauung. | Der Begriff beinhaltet neben den genannten Nutzungen zusätzlich auch die zahlreichen technischen '''Ingenieur- und Verkehrsbauwerke''' wie Brücken, Verkehrsknotenpunkte, Funktürme etc., die mit ihren verschiedensten Ausformungen und topographischen Eingriffen ebenfalls die bebauten Areale als Stadt-Sonderbausteine gliedern und diese mitformen. Aldo Rossi nennt die architektonischen Sonderbausteine „primäre Elemente“<sup>24</sup>. Er weist darauf hin, dass dies häufig bauliche Denkmäler sind und stellt sie bei der von ihm so formulierten „Architektur der Stadt“ an die erste Stelle im Verhältnis zur sonstigen städtischen Bebauung. | ||

<loop_figure title="Lübecker Altstadt-Silhouette von Westen (Weltkulturerbestätte)" description="Deutliches Zusammenwirken von normaler Stadtbebauung (Stadt-Regelbausteinen) und den überragenden Kirchen als Stadt-Sonderbausteinen; Fotografie: Detlev Klockow, dk-graphiks in 2012" id=" | <loop_figure title="Lübecker Altstadt-Silhouette von Westen (Weltkulturerbestätte)" description="Deutliches Zusammenwirken von normaler Stadtbebauung (Stadt-Regelbausteinen) und den überragenden Kirchen als Stadt-Sonderbausteinen; Fotografie: Detlev Klockow, dk-graphiks in 2012" id="5fa159c50238e">[[File:luebecker_altstadt.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

Mit dieser Aussage wird zwischen den besonderen, „primären“ Bauwerken und der Gesamtstadt-Erscheinung ein bipolares, sich gegenseitig stützendes und bedingendes Spannungsverhältnis erfasst. Die Lübecker Stadtsilhouette ist Ausdruck von solch stadträumlichen (und „bürgerlich-“) erhabenen Bezügen, die auch feststellbar sind an dem lokalen identitätsstützenden, hohen Stellenwert der Altstadt, verglichen mit den Vorstadt-Gebieten. Die besonderen, räumlichen Beziehungen der Stadt-Sonderbausteine zur Normalbebauung (Regelbaustein) entstehen u.a. durch folgenden Eigenschaften: | Mit dieser Aussage wird zwischen den besonderen, „primären“ Bauwerken und der Gesamtstadt-Erscheinung ein bipolares, sich gegenseitig stützendes und bedingendes Spannungsverhältnis erfasst. Die Lübecker Stadtsilhouette ist Ausdruck von solch stadträumlichen (und „bürgerlich-“) erhabenen Bezügen, die auch feststellbar sind an dem lokalen identitätsstützenden, hohen Stellenwert der Altstadt, verglichen mit den Vorstadt-Gebieten. Die besonderen, räumlichen Beziehungen der Stadt-Sonderbausteine zur Normalbebauung (Regelbaustein) entstehen u.a. durch folgenden Eigenschaften: | ||

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

Z.B. allein- und freistehendes, weiträumig auf das umgebende (Stadt-) Gebiet ausstrahlendes und gliederndes Einzel-Bauwerk oder Gebäudeensemble (z.B. Palast- und Schlossanlage), oft monumental und symmetrisch / geometrisch angeordnet und ordnend, u.U. mit Höhen-Dominante etc. | Z.B. allein- und freistehendes, weiträumig auf das umgebende (Stadt-) Gebiet ausstrahlendes und gliederndes Einzel-Bauwerk oder Gebäudeensemble (z.B. Palast- und Schlossanlage), oft monumental und symmetrisch / geometrisch angeordnet und ordnend, u.U. mit Höhen-Dominante etc. | ||

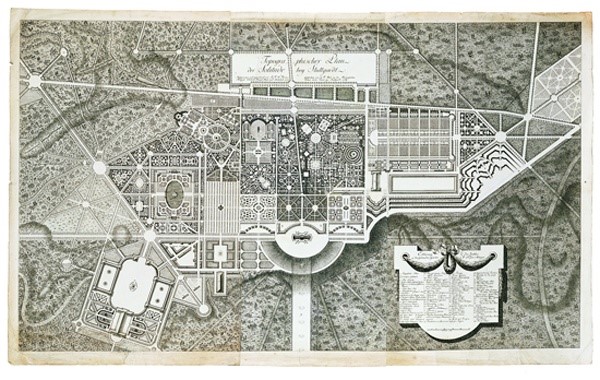

<loop_figure title="Solitärbau „Schloss Solitude“ " description="(kleiner Baukörper ''in der unteren Bildmitte'') bei Stuttgart / Deutschland, geometrisch ausstrahlend auf die umgebende Gartenanlage und Landschaft bzw. als deren „Fixpunkt“ fungierend – siehe hier in dem abgebildeten „Topographischer Plan der Gartenanlage“, gezeichnet 1777 von Gottfried Friedrich Abel, [https://www.museum-digital.de/bawue/index.php?t=objekt&oges=180 Landesmuseum Württemberg (dld. 02.08.2017)]. Die Schloss-Achse (''unten mittig beginnend'') verläuft ca. 13 km bis zur Residenz in Ludwigsburg (siehe auch Ordnungsfaktoren 4.2.2.0.)." id=" | <loop_figure title="Solitärbau „Schloss Solitude“ " description="(kleiner Baukörper ''in der unteren Bildmitte'') bei Stuttgart / Deutschland, geometrisch ausstrahlend auf die umgebende Gartenanlage und Landschaft bzw. als deren „Fixpunkt“ fungierend – siehe hier in dem abgebildeten „Topographischer Plan der Gartenanlage“, gezeichnet 1777 von Gottfried Friedrich Abel, [https://www.museum-digital.de/bawue/index.php?t=objekt&oges=180 Landesmuseum Württemberg (dld. 02.08.2017)]. Die Schloss-Achse (''unten mittig beginnend'') verläuft ca. 13 km bis zur Residenz in Ludwigsburg (siehe auch Ordnungsfaktoren 4.2.2.0.)." id="5fa159c50239d">[[File:solitaerbau.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="„Schloss Wilhelmshöhe“ (Weltkulturerbestätte) in Kassel / Deutschland " description="Als Solitärbauwerk prägt dieses Bauwerk mittels seiner Symmetrie und stadtraum- und landschaftsgliedernden Achse das Stadtgebiet davor und den Park und Landschaftsraum auf der Gartenseite des Gebäudes." id=" | <loop_figure title="„Schloss Wilhelmshöhe“ (Weltkulturerbestätte) in Kassel / Deutschland " description="Als Solitärbauwerk prägt dieses Bauwerk mittels seiner Symmetrie und stadtraum- und landschaftsgliedernden Achse das Stadtgebiet davor und den Park und Landschaftsraum auf der Gartenseite des Gebäudes." id="5fa159c5023a8">[[File:schloss-wilhemshoehe.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 23: | Zeile 23: | ||

Z.B. Aquädukt, Stadtbefestigung und -mauern, Geleise und Hochbahn-Trasse, Hochstrasse, Ufermauer, Pipeline und Fernheizungstrasse, hohe Freileitung etc.. Die Objekte prägen durch ihre ausgedehnte Linearität den Stadtgrundriss und die Parzellenstruktur, auch selbst nach ihrer Beseitigung, weil die Auswirkungen auf die Nachfolgebebauung oft weiter ablesbar sind. Ein Beispiel einer gänzlich anderweitigen Nachnutzung und Wiederverwendung einer ehemaligen Hochbahntrasse ist der „High Line Park“ (http://www.thehighline.org/visit; Stand 06.08.2017) in New York oder in Deutschland in Lübeck die übernommene gerade Linienführung der heutigen Possehlstrasse von der früheren Bahntrasse und in Hamburg die schmale, durch die ehemaligen länglichen Hafenbecken abgetrennte, längsgerichtete Formung und Reihung der Neubebauung in der HafenCity. | Z.B. Aquädukt, Stadtbefestigung und -mauern, Geleise und Hochbahn-Trasse, Hochstrasse, Ufermauer, Pipeline und Fernheizungstrasse, hohe Freileitung etc.. Die Objekte prägen durch ihre ausgedehnte Linearität den Stadtgrundriss und die Parzellenstruktur, auch selbst nach ihrer Beseitigung, weil die Auswirkungen auf die Nachfolgebebauung oft weiter ablesbar sind. Ein Beispiel einer gänzlich anderweitigen Nachnutzung und Wiederverwendung einer ehemaligen Hochbahntrasse ist der „High Line Park“ (http://www.thehighline.org/visit; Stand 06.08.2017) in New York oder in Deutschland in Lübeck die übernommene gerade Linienführung der heutigen Possehlstrasse von der früheren Bahntrasse und in Hamburg die schmale, durch die ehemaligen länglichen Hafenbecken abgetrennte, längsgerichtete Formung und Reihung der Neubebauung in der HafenCity. | ||

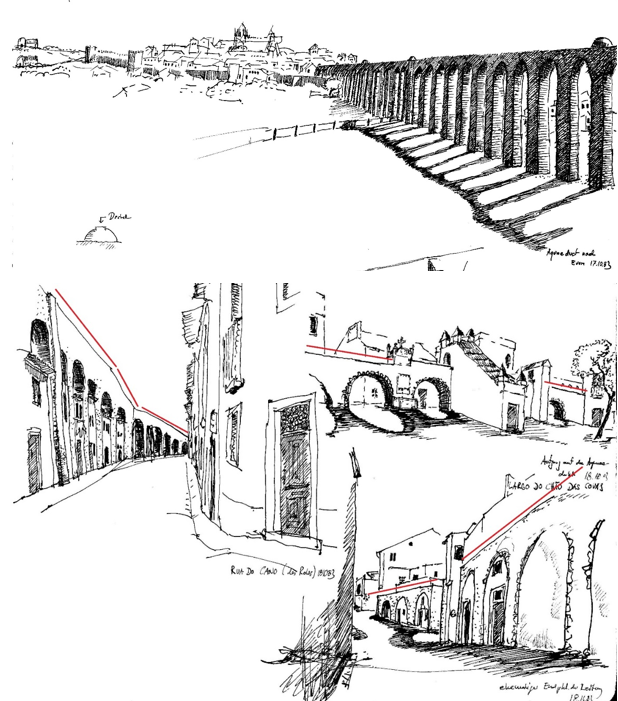

<loop_figure title="Evora / Portugal (Weltkulturerbestätte)" description="(in Teilen noch genutzte) Wasserleitung und die lineare Bindung der Bebauung (rote Linien) im Stadtgebiet an die Linienführung des Aquädukts (Skizzen von 1983)" id=" | <loop_figure title="Evora / Portugal (Weltkulturerbestätte)" description="(in Teilen noch genutzte) Wasserleitung und die lineare Bindung der Bebauung (rote Linien) im Stadtgebiet an die Linienführung des Aquädukts (Skizzen von 1983)" id="5fa159c5023b4">[[File:evora_portugal.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 33: | Zeile 33: | ||

Die Dominante, visuell weiträumig wirkmächtig, meist punktförmig und vertikal die Umgebung überragend; z.B. (Einzel-)Turm, Punkthochhaus, technische Bauten wie Antennen-/ Sendeanlage, Fernsehturm, Wasserhochspeicher etc.; siehe auch den Sonderbaustein 4.2.1.3.a. Solitärgebäude. | Die Dominante, visuell weiträumig wirkmächtig, meist punktförmig und vertikal die Umgebung überragend; z.B. (Einzel-)Turm, Punkthochhaus, technische Bauten wie Antennen-/ Sendeanlage, Fernsehturm, Wasserhochspeicher etc.; siehe auch den Sonderbaustein 4.2.1.3.a. Solitärgebäude. | ||

<loop_figure title="Dominante Wirkung durch die Gebäudehöhe" description="Dominante Wirkung durch die Gebäudehöhe (Fussnote 25) und Architektur-Formgebung beim Hotel Saljut (1982 ‒ 1984 / Architekten: A. Milezkyj / N. Slohotska / V. Schevchenko; Ingenieure: Y. Shames / S. Sirota / E. Furmanov) in Kiew / Ukraine, ''links''; staatliches Verwaltungsgebäude „Edifício Estado de Sergipe“ (1970 / Architekten: Alvarez und Pontual), genannt auch „Prédio Maria Feliciana“ (nach einer damals bekannten, übergrossen Frau); in Aracaju im Bundesstaat Sergipe / Brasilien, ''rechts''" id=" | <loop_figure title="Dominante Wirkung durch die Gebäudehöhe" description="Dominante Wirkung durch die Gebäudehöhe (Fussnote 25) und Architektur-Formgebung beim Hotel Saljut (1982 ‒ 1984 / Architekten: A. Milezkyj / N. Slohotska / V. Schevchenko; Ingenieure: Y. Shames / S. Sirota / E. Furmanov) in Kiew / Ukraine, ''links''; staatliches Verwaltungsgebäude „Edifício Estado de Sergipe“ (1970 / Architekten: Alvarez und Pontual), genannt auch „Prédio Maria Feliciana“ (nach einer damals bekannten, übergrossen Frau); in Aracaju im Bundesstaat Sergipe / Brasilien, ''rechts''" id="5fa159c5023bf">[[File:fernsehturm.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

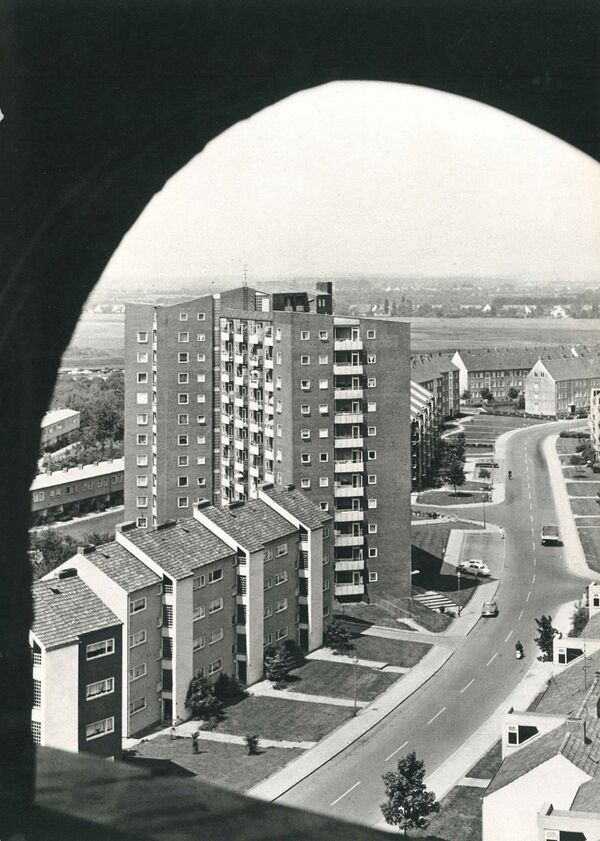

<loop_figure title="Hochhaus-Dominante als stadträumlicher Bezugspunkt im Siedlungs- und Wohnungsbau der 50-60er-Jahre" description="hier in der sogenannten „Papageiensiedlung“ (Fussnote 26) (ca. 1963) an der Kolbergstrasse in Lübeck / Deutschland; Gesamtplanung / Architekt Ernst May (Fotografie aus: Merian Nr. 6 / 1964, S.47; Fotograf/en: Gerhard und Froken Bolle)" id=" | <loop_figure title="Hochhaus-Dominante als stadträumlicher Bezugspunkt im Siedlungs- und Wohnungsbau der 50-60er-Jahre" description="hier in der sogenannten „Papageiensiedlung“ (Fussnote 26) (ca. 1963) an der Kolbergstrasse in Lübeck / Deutschland; Gesamtplanung / Architekt Ernst May (Fotografie aus: Merian Nr. 6 / 1964, S.47; Fotograf/en: Gerhard und Froken Bolle)" id="5fa159c5023cc">[[File:hochhaus-dominante.jpg|600px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 42: | Zeile 42: | ||

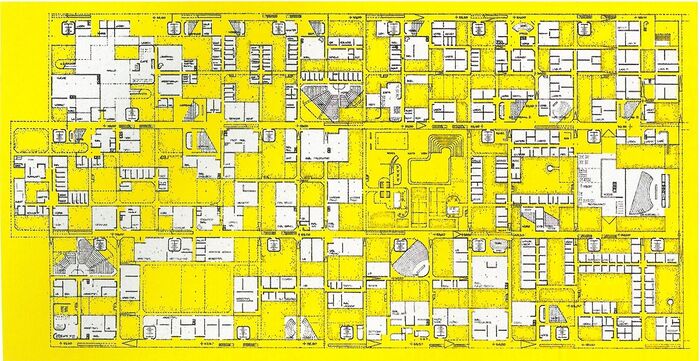

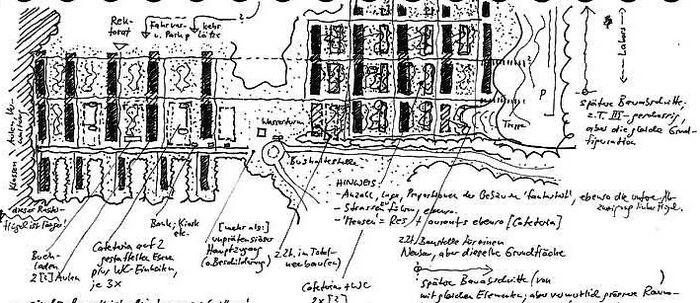

<loop_figure title="„Strukturalistische Grossbauwerke“" description="''Oben'': Die Freie Universität in Berlin (1967 – ca. 1979; saniert von Architekt Norman Foster bis 2006), Architekten: Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods und Manfred Schiedhelm, (Abb. des Erdgeschoss vom Titelblatt der Bauwelt im Febr. 1964; wiedergegeben in: Bauwelt Nr. 13 / 2010, S. 6); | <loop_figure title="„Strukturalistische Grossbauwerke“" description="''Oben'': Die Freie Universität in Berlin (1967 – ca. 1979; saniert von Architekt Norman Foster bis 2006), Architekten: Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods und Manfred Schiedhelm, (Abb. des Erdgeschoss vom Titelblatt der Bauwelt im Febr. 1964; wiedergegeben in: Bauwelt Nr. 13 / 2010, S. 6); | ||

''Mitte'': Die Universidade Federale do Amazônia in Manaus im Bundesstaat Amazônia / Brasilien (1970 – 80), Architekt Severiano Mário Porto, ''Unten'' (Lageplan-Skizze von 2011 / Luftbild: floresta.blogspot dld. 03.03.2015)" id=" | ''Mitte'': Die Universidade Federale do Amazônia in Manaus im Bundesstaat Amazônia / Brasilien (1970 – 80), Architekt Severiano Mário Porto, ''Unten'' (Lageplan-Skizze von 2011 / Luftbild: floresta.blogspot dld. 03.03.2015)" id="5fa159c5023d9">[[File:grossbau_01.jpg|700px]][[File:grossbau_03.png|700px]][[File:grossbau_02.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 52: | Zeile 52: | ||

Z.B. Rathaus, kulturelle Einrichtung wie Museum, Theater, Oper- und Konzertbauten etc.; markante öffentliche und private Verwaltungsbauten, Gericht, Schule, zentrale Hochschulgebäude, Kaufhaus, Bahnhof, Sportanlage, Schwimmbad etc. | Z.B. Rathaus, kulturelle Einrichtung wie Museum, Theater, Oper- und Konzertbauten etc.; markante öffentliche und private Verwaltungsbauten, Gericht, Schule, zentrale Hochschulgebäude, Kaufhaus, Bahnhof, Sportanlage, Schwimmbad etc. | ||

<loop_figure title="„Stadt-Sonderbaustein“ ‒ das Theatergebäude (1905) bestimmt als „Sondergebäude“ den städtischen Platzraum in Chernivtsi | Czernowitz / Ukraine" description="Architekten Fellner & Helmer. Die Platzanlage selbst wurde während der rumänischen Zeit tiefer gelegt und neugestaltet, wodurch die visuelle stadträumliche Wirkung des Theaterbaus gesteigert wird." id=" | <loop_figure title="„Stadt-Sonderbaustein“ ‒ das Theatergebäude (1905) bestimmt als „Sondergebäude“ den städtischen Platzraum in Chernivtsi | Czernowitz / Ukraine" description="Architekten Fellner & Helmer. Die Platzanlage selbst wurde während der rumänischen Zeit tiefer gelegt und neugestaltet, wodurch die visuelle stadträumliche Wirkung des Theaterbaus gesteigert wird." id="5fa159c5023e5">[[File:stadt-sonderbauistein.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 58: | Zeile 58: | ||

Z.B. massiv-gebautes Forum, Ehrenhof, Schmuckplatz, wie die römischen Plätze „Piazza del Campidoglio“ (Kapitol), „Piazza Navona“, „Piazza San Pietro“ (Petersplatz), Rom / Italien oder die spanischen Plätze „Plaza Mayor“ in Madrid, Salamanca etc.; siehe auch Regelbaustein 4.2.1.2.d. Hof und Hofanlagen. | Z.B. massiv-gebautes Forum, Ehrenhof, Schmuckplatz, wie die römischen Plätze „Piazza del Campidoglio“ (Kapitol), „Piazza Navona“, „Piazza San Pietro“ (Petersplatz), Rom / Italien oder die spanischen Plätze „Plaza Mayor“ in Madrid, Salamanca etc.; siehe auch Regelbaustein 4.2.1.2.d. Hof und Hofanlagen. | ||

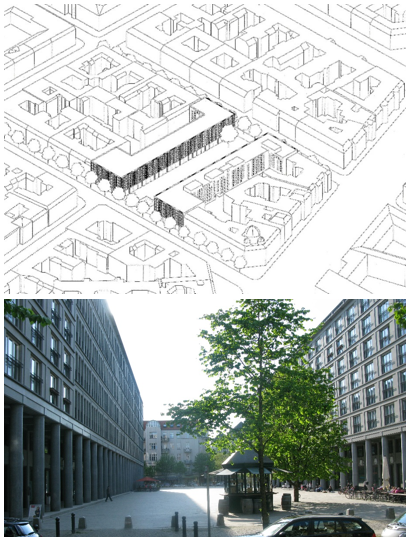

<loop_figure title="Ein „Architektur-Platz“ ‒ Walter-Benjamin-Platz (1997 – 2000) in Berlin / Deutschland" description="Architekten Hans Kollhoff / Helga Timmermann; Isometriezeichnung aus: Wolfrum, Sophie (2015) S. 57; Fotografie von 2016" id=" | <loop_figure title="Ein „Architektur-Platz“ ‒ Walter-Benjamin-Platz (1997 – 2000) in Berlin / Deutschland" description="Architekten Hans Kollhoff / Helga Timmermann; Isometriezeichnung aus: Wolfrum, Sophie (2015) S. 57; Fotografie von 2016" id="5fa159c5023f2">[[File:architektur_sonderplatz.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

---<br /> | ---<br /> | ||

Version vom 3. November 2020, 14:23 Uhr

Dieser Begriff erfasst im Gegensatz zum „Regelbaustein“ die weniger zahlreichen, jedoch besonderen und oft herausragenden Bauwerke und Anlagen einer Ortschaft. Stadt-Sonderbausteine beherbergen meist zentrale, gemeindliche oder überregionale Einrichtungen und Funktionen und wirken räumlich direkt auf die gebaute Umgebung durch die kombinierte „Ausstrahlung“ von besonderer gebauter Form, stadträumlicher Lage und Funktion. Es sind Bauten für kulturelle Institutionen, der Rechtspflege und Sicherheit, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Bildungsstätten, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Anlagen des Verkehrs, der Ver- und Entsorgung u.ä.; herausragende Verwaltungskomplexe und ggf. private Einrichtungen können auch stadträumlich prägend sein, sobald sich eine über die Anlage selbst hinausweisende gesellschaftliche Wertschätzung und städtebauliche Auswirkung baulich-räumlich ablesen lässt.

Der Begriff beinhaltet neben den genannten Nutzungen zusätzlich auch die zahlreichen technischen Ingenieur- und Verkehrsbauwerke wie Brücken, Verkehrsknotenpunkte, Funktürme etc., die mit ihren verschiedensten Ausformungen und topographischen Eingriffen ebenfalls die bebauten Areale als Stadt-Sonderbausteine gliedern und diese mitformen. Aldo Rossi nennt die architektonischen Sonderbausteine „primäre Elemente“24. Er weist darauf hin, dass dies häufig bauliche Denkmäler sind und stellt sie bei der von ihm so formulierten „Architektur der Stadt“ an die erste Stelle im Verhältnis zur sonstigen städtischen Bebauung.

Mit dieser Aussage wird zwischen den besonderen, „primären“ Bauwerken und der Gesamtstadt-Erscheinung ein bipolares, sich gegenseitig stützendes und bedingendes Spannungsverhältnis erfasst. Die Lübecker Stadtsilhouette ist Ausdruck von solch stadträumlichen (und „bürgerlich-“) erhabenen Bezügen, die auch feststellbar sind an dem lokalen identitätsstützenden, hohen Stellenwert der Altstadt, verglichen mit den Vorstadt-Gebieten. Die besonderen, räumlichen Beziehungen der Stadt-Sonderbausteine zur Normalbebauung (Regelbaustein) entstehen u.a. durch folgenden Eigenschaften:

- ihre eigene besondere innere und äussere architektonische Gliederung und Ausformung (in Bezug auf die umgebende Normalbebauung).

- ihren Beitrag zur Herausbildung, Gliederung und Gestaltform des Stadtraums, ggf. auch der Orientierung dienend, über alle städtebaulichen Ebenen-Arten (hauptsächlich jedoch in den Mikro- und Meso-Stadtebenen).

- ihre Erschliessungsweise und den ihr innewohnenden, auch (kultur-) geschichtlichen Funktionen (die den Stadtraum und seine Wahrnehmung überstrahlen).

Sonderbausteine sind meist nutzungsbezogen und repräsentativ geformt, wirken sichtbar, auffällig und weiträumig. Sie verorten eine Stadt (historisch) in Zeit und Raum. Oft sind es denkmalgeschützte Bauten, und sie verändern sich im Laufe der Ortsentwicklung nur wenig oder langsam. Selbst wenn ihre Nutzungen sich ändern, bewahren sie ihren besonderen, stadträumlich sichtbaren Status oder gewinnen einen neuen Stellenwert. Sie sind Ziele alltäglicher Erledigungen (z.B. Einwohnermeldeamt im Rathaus) wie auch besonderer Ereignisse (z.B. Standesamt ebenso im Rathaus) und sind oft auch „Bühne & Hülle“ für ausserordentliche Veranstaltungen und Begebenheiten. Die mehr technisch-bedingten besonderen Objekte sind oft grossräumlich ausgedehnt, manifest gliedernd und ggf. auftrennend, in ihrer eigentlichen Funktion jedoch „verbindend und kommunikativ“ (z.B. eine Eisenbahntrasse oder ein Flusslauf). Häufig vereint ein Sonderbaustein mehrere der im Folgenden aufgezählten Eigenschaften und Ausformungen der verschiedenen besonderen Objektarten (a. ‒ h.), was seine herausragende Position in der Stadt noch mehr verankert und verstärkt. Man unterscheidet:

a. Das Solitärgebäude

Z.B. allein- und freistehendes, weiträumig auf das umgebende (Stadt-) Gebiet ausstrahlendes und gliederndes Einzel-Bauwerk oder Gebäudeensemble (z.B. Palast- und Schlossanlage), oft monumental und symmetrisch / geometrisch angeordnet und ordnend, u.U. mit Höhen-Dominante etc.

b. Das lineare Bauwerk

Z.B. Aquädukt, Stadtbefestigung und -mauern, Geleise und Hochbahn-Trasse, Hochstrasse, Ufermauer, Pipeline und Fernheizungstrasse, hohe Freileitung etc.. Die Objekte prägen durch ihre ausgedehnte Linearität den Stadtgrundriss und die Parzellenstruktur, auch selbst nach ihrer Beseitigung, weil die Auswirkungen auf die Nachfolgebebauung oft weiter ablesbar sind. Ein Beispiel einer gänzlich anderweitigen Nachnutzung und Wiederverwendung einer ehemaligen Hochbahntrasse ist der „High Line Park“ (http://www.thehighline.org/visit; Stand 06.08.2017) in New York oder in Deutschland in Lübeck die übernommene gerade Linienführung der heutigen Possehlstrasse von der früheren Bahntrasse und in Hamburg die schmale, durch die ehemaligen länglichen Hafenbecken abgetrennte, längsgerichtete Formung und Reihung der Neubebauung in der HafenCity.

c. Die grossflächige Anlage

Z.B. Klosteranlage, Residenzgebäude, grosser Baukomplex (der in sich und um sich einzelne Platzräume ausbildet), grosser Bahnhof (und zugehörige Gleisanlagen), Kaserne, grossflächige Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, einheitlich-wirkende Gewerbe- und Industrieanlage (Fabrik) etc.; vergleiche auch mit Stadt-Regelbaustein 4.2.1.2.g. Gruppe.

d. Die Dominante

Die Dominante, visuell weiträumig wirkmächtig, meist punktförmig und vertikal die Umgebung überragend; z.B. (Einzel-)Turm, Punkthochhaus, technische Bauten wie Antennen-/ Sendeanlage, Fernsehturm, Wasserhochspeicher etc.; siehe auch den Sonderbaustein 4.2.1.3.a. Solitärgebäude.

e. Das Grossbauwerk

Das Grossbauwerk, verdichtetes, massig-wirkendes, ggf. clusterartiges Bauvolumen; z.B. Shopping-Center, Bazar-Viertel, kompakte Produktionsstätte, Grossklinikum etc.; neue „hybride Nutzungsbauten“ ‒ beide in Rotterdam / Niederlande ‒ wie der „Kees Kaan“-Komplex (2013) des Architekten Rem Koolhaas / OMA; die „Markthal“ (2014) für eine Marktnutzung plus Wohnfunktion der Architekten MVRDV; ausgedehnte Verwaltungskomplexe, wie das „Band des Bundes“ (1992) in Berlin, Architekten Schultes Frank; das Verteidigungsministerium „Pentagon“ (1942) von Architekt George Bergstrom in Washington / USA.

f. Die überdachte, öffentliche Anlage

Z.B. zentrale, hallenartige Bauwerke, Arkaden und Stadtloggia, Markt-27 und Messehalle, Sportstadion und -arena; Kulturbauten wie Theater, Konzertsaal, Kino; Kultbauten wie für Kirchen, Moscheen und Tempel; grosse Versammlungs- und Veranstaltungsbauten etc.; wie z.B. der „Metropol Parasol“ (2004 – 2011) in Sevilla / Spanien, Architekt Jürgen Mayer H. (Stand 10.08.2017)

g. Das Sonderbauwerk

Z.B. Rathaus, kulturelle Einrichtung wie Museum, Theater, Oper- und Konzertbauten etc.; markante öffentliche und private Verwaltungsbauten, Gericht, Schule, zentrale Hochschulgebäude, Kaufhaus, Bahnhof, Sportanlage, Schwimmbad etc.

h. Die architektonische Freiraum-/ Platzanlage

Z.B. massiv-gebautes Forum, Ehrenhof, Schmuckplatz, wie die römischen Plätze „Piazza del Campidoglio“ (Kapitol), „Piazza Navona“, „Piazza San Pietro“ (Petersplatz), Rom / Italien oder die spanischen Plätze „Plaza Mayor“ in Madrid, Salamanca etc.; siehe auch Regelbaustein 4.2.1.2.d. Hof und Hofanlagen.

---

24: Aldo Rossi (1973), z.B. S. 13, 45, 80

25: Der Gebäude-Entwurf war etwa doppelt so hoch vorgesehen, wurde aber nicht genehmigt, weil die Architekten sich weigerten, ein Parteimitglied der KPdSU als Autor mit zu benennen, jedoch auch wegen örtlicher Gründungsprobleme. Quelle: http://www.archdaily.com/ "Superstructure": 11 Projects That Defined Kiev's Soviet Modernism; Autoren: Alex Bykov, Oleksandr Burlaka und Oleksiy Radynski (dld. 29.03.2015)

26: wegen der farbigen Fassadengestaltung

27: siehe zuvor 4.2.1.3.e. die „bewohnte Markthalle“ in Rotterdam / Niederlande der Architekten MVRDV