3.4.2.1.2 Stadt-Regelbausteine

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

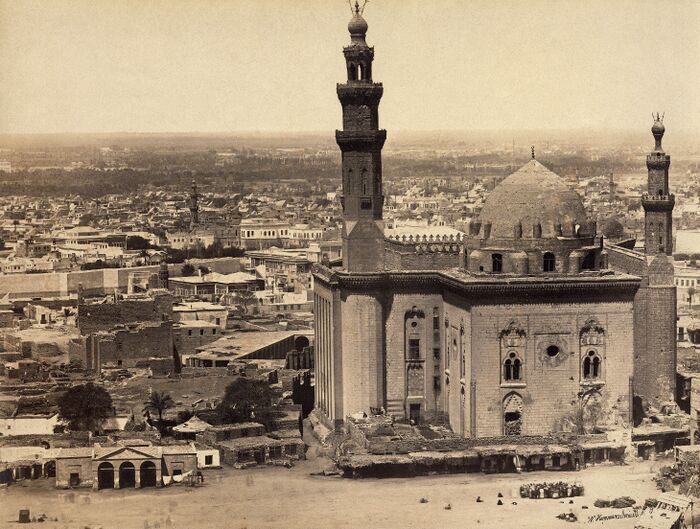

Dieser Begriff meint die überwiegende Anzahl der gängigen, üblichen Bauten einer Ortschaft für das alltägliche Leben und Arbeiten. Man könnte auch sagen, er bezeichnet die „'''normalen Grund-Bausteine'''“ der gebauten Umwelt. Da in früheren Zeiten – und auch noch heute in anderen Teilen der Welt – die einzelnen Lebensfunktionen nicht so klar und räumlich getrennt ausdifferenziert, sondern viele Funktionen unter „einem Dach“ organisiert waren, ist das frühere „Wohnen“ nicht direkt vergleichbar mit dem, was wir es heutzutage z.B. in Europa darunter verstehen.<sup>16</sup> Bis ins Mittelalter bestand die Stadt aus einer grossen Masse an ähnlichen baulichen Einheiten für Arbeiten mit Wohnen, d.h. aus „multifunktionalen Häusern“ (aber auch ärmlicheren Wohnstätten) und aus nur wenigen besonderen Gebäuden mit speziellen Nutzungen. Deren sich aus | Dieser Begriff meint die überwiegende Anzahl der gängigen, üblichen Bauten einer Ortschaft für das alltägliche Leben und Arbeiten. Man könnte auch sagen, er bezeichnet die „'''normalen Grund-Bausteine'''“ der gebauten Umwelt. Da in früheren Zeiten – und auch noch heute in anderen Teilen der Welt – die einzelnen Lebensfunktionen nicht so klar und räumlich getrennt ausdifferenziert, sondern viele Funktionen unter „einem Dach“ organisiert waren, ist das frühere „Wohnen“ nicht direkt vergleichbar mit dem, was wir es heutzutage z.B. in Europa darunter verstehen.<sup>16</sup> Bis ins Mittelalter bestand die Stadt aus einer grossen Masse an ähnlichen baulichen Einheiten für Arbeiten mit Wohnen, d.h. aus „multifunktionalen Häusern“ (aber auch ärmlicheren Wohnstätten) und aus nur wenigen besonderen Gebäuden mit speziellen Nutzungen. Deren sich aus den besonderen Funktionen ergebende besondere Baugestalt prägt/e zusammen mit den umgebenden, damit verknüpften „normalen Arealen“ die Architekturerscheinung der Stadt (siehe hierzu als Beispiel die folgende historische Abbildung von Kairo und [[Stadt-Sonderbausteine|3.4.2.1.3]]). Der Architekt und Architekturtheoretiker Aldo Rossi beschrieb dies Zusammenwirken als „Stadtarchitektur“, bestehend aus den allgemeinen „Wohnarealen“ und den gemeinschaftsorientierten „primären Elementen“, die hier im Modul als „Sonderbauseine“ bezeichnet werden. | ||

<loop_figure title="„Sultan Hassan Moschee, Kairo, 1858 / 59“ / Ägypten" description="Historisches Stadtbild mit einer Vielzahl an „Stadt-Regelbausteinen“ im Verhältnis und im Kontext zu dem einem „Stadt-Sonderbaustein“; Fotografie auf Albuminpapier von Wilhelm Hammerschmidt / bpk Nr. 00049012, Ethnologisches Museum, Berlin" id=" | <loop_figure title="„Sultan Hassan Moschee, Kairo, 1858 / 59“ / Ägypten" description="Historisches Stadtbild mit einer Vielzahl an „Stadt-Regelbausteinen“ im Verhältnis und im Kontext zu dem einem „Stadt-Sonderbaustein“; Fotografie auf Albuminpapier von Wilhelm Hammerschmidt / bpk Nr. 00049012, Ethnologisches Museum, Berlin" id="5fa153437a3ce">[[File:sultan-hassan-moschee.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

Die fortlaufende Differenzierung in aufgetrennte, unterschiedliche Wohn- und Arbeitsformen und den dazu passenden Bauformen geschah in Europa im Zuge der Industrialisierung. Diese fortschreitende Gebrauchs- und Gebäudeentwicklung im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen korrespondiert mit den neuen städtebaulichen Organisations- und Bebauungsformen der Stadt. In immer neuen Schüben wird bis heute die Stadtbebauung immer wieder um- und neugeformt, soweit es der überlieferte Bestand zulässt oder wenn dieser beseitigt oder zerstört wird. Trotz dieser breiten Ausdifferenzierung, Spezialisierungen und Individualisierung der Alltagsnutzungen bilden diese „normalen“ '''Stadt-Bausteine'''<sup>17</sup> auch heute den „allgemeinen Hintergrund“ und Bezugsrahmen der besonderen Stadt-Bausteine<sup>18</sup>. Im „klassischen, traditionellen Städtebau“ besteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Masse der Normalbebauung und den wenigen herausragenden Sonderbauten (siehe hierzu z.B. die Fotografie der Lübecker Altstadt-Silhouette in [[ | Die fortlaufende Differenzierung in aufgetrennte, unterschiedliche Wohn- und Arbeitsformen und den dazu passenden Bauformen geschah in Europa im Zuge der Industrialisierung. Diese fortschreitende Gebrauchs- und Gebäudeentwicklung im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen korrespondiert mit den neuen städtebaulichen Organisations- und Bebauungsformen der Stadt. In immer neuen Schüben wird bis heute die Stadtbebauung immer wieder um- und neugeformt, soweit es der überlieferte Bestand zulässt oder wenn dieser beseitigt oder zerstört wird. Trotz dieser breiten Ausdifferenzierung, Spezialisierungen und Individualisierung der Alltagsnutzungen bilden diese „normalen“ '''Stadt-Bausteine'''<sup>17</sup> auch heute den „allgemeinen Hintergrund“ und Bezugsrahmen der besonderen Stadt-Bausteine<sup>18</sup>. Im „klassischen, traditionellen Städtebau“ besteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Masse der Normalbebauung und den wenigen herausragenden Sonderbauten (siehe hierzu z.B. die Fotografie der Lübecker Altstadt-Silhouette in [[Stadt-Sonderbausteine|Abschnitt 3.4.2.1.3]]). | ||

Anhand von Gestalt-Kriterien und Bauformen lassen sich die einzelnen Gebäudearten und -konstellationen, ihre räumliche Stellung zueinander aufgrund ihrer typologischen Erschliessungsarten, wie auch nach der Art ihrer Kombination (Reihung, Clusterbildung, Stapelung, Ensemble etc.) unterscheiden und kategorisieren. Dabei spielen bei manchen von ihnen die mit ihnen verbundenen Freiflächen eine ebenso wichtige Rolle wie die Bauten selbst. Bürlin und Peterek (2008) benennen ‒ zur Unterscheidung, Kategorisierung und Beschreibung der abstrakten, „reinen Stadt-Bausteine“ ‒ drei Hauptaspekte, durch die die '''Stadt-Regelbausteine''' die gebaute Umwelt formen und auf diese einwirken: | Anhand von Gestalt-Kriterien und Bauformen lassen sich die einzelnen Gebäudearten und -konstellationen, ihre räumliche Stellung zueinander aufgrund ihrer typologischen Erschliessungsarten, wie auch nach der Art ihrer Kombination (Reihung, Clusterbildung, Stapelung, Ensemble etc.) unterscheiden und kategorisieren. Dabei spielen bei manchen von ihnen die mit ihnen verbundenen Freiflächen eine ebenso wichtige Rolle wie die Bauten selbst. Bürlin und Peterek (2008) benennen ‒ zur Unterscheidung, Kategorisierung und Beschreibung der abstrakten, „reinen Stadt-Bausteine“ ‒ drei Hauptaspekte, durch die die '''Stadt-Regelbausteine''' die gebaute Umwelt formen und auf diese einwirken: | ||

| Zeile 10: | Zeile 10: | ||

#durch ihre '''Erschliessungsart''' und ihre '''innewohnende/n Funktion/en''', einschliesslich deren Erfordernisse bei der '''Orientierung'''. | #durch ihre '''Erschliessungsart''' und ihre '''innewohnende/n Funktion/en''', einschliesslich deren Erfordernisse bei der '''Orientierung'''. | ||

Viele der hier skizzierten Stadt-Regelbausteine werden in dem kleinen Handbuch von Bürlin und Peterek (2008) ausführlich erläutert und durch – auch baugeschichtlich wichtige – Beispiele vorgestellt. Durch die örtliche Anpassung, Spezifizierung und die Vermischung der verschiedenen Bausteine untereinander ergeben sich unzählige unterschiedliche Varianten und Ausführungen der zugrundliegenden, abstrakt gedachten Stadt-Regelbausteine. Damit tragen sie massgeblich zur Gestaltbildung der Orts- und Stadtgebiete und ihrer Stadtarchitektur mit bei (siehe hierzu auch die weiteren Modifikatoren unter [[ | Viele der hier skizzierten Stadt-Regelbausteine werden in dem kleinen Handbuch von Bürlin und Peterek (2008) ausführlich erläutert und durch – auch baugeschichtlich wichtige – Beispiele vorgestellt. Durch die örtliche Anpassung, Spezifizierung und die Vermischung der verschiedenen Bausteine untereinander ergeben sich unzählige unterschiedliche Varianten und Ausführungen der zugrundliegenden, abstrakt gedachten Stadt-Regelbausteine. Damit tragen sie massgeblich zur Gestaltbildung der Orts- und Stadtgebiete und ihrer Stadtarchitektur mit bei (siehe hierzu auch die weiteren Modifikatoren unter [[Ordnungsfaktoren|3.4.2.2]] und [[Gestalt-Merkmale|3.4.2.3]]) Im Folgenden eine Reihe von unterschiedlichen Stadt-Regelbausteinen und ihre Bebauungsarten und -beispiele:<br /> | ||

==== a. Das freistehendes Haus / die Villa ==== | ==== a. Das freistehendes Haus / die Villa ==== | ||

Z.B. alleinstehend, mit | Z.B. alleinstehend, mit umgebendem Freiraum, mehrere Bauten ggf. weiträumig-locker gereiht bzw. visuell nahezu unverbunden (jedoch keine stadträumlich-wirkende und -gliedernde Solitärbauten!; siehe hierzu den folgenden Abschnitt [[Stadt-Sonderbausteine|3.4.2.1.3 „Stadt-Sonderbausteine“]]) etc. | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 20: | Zeile 20: | ||

Z.B. ein-/ zweiseitig entlang einer Strasse, geschlossen, offen-/eng gereiht, verkettet, bis hin zum aneinandergebauten Reihenhaus, aber auch freie Anordnungen wie versetzt, geschwungen, frei aufeinander bezogen etc.. Mehrere Häuserreihen (wie im folgenden Luftbild die Reihenhaus-Anlage im ''Bild unten'') können eine Gruppe bilden; siehe 4.2.1.2.g. | Z.B. ein-/ zweiseitig entlang einer Strasse, geschlossen, offen-/eng gereiht, verkettet, bis hin zum aneinandergebauten Reihenhaus, aber auch freie Anordnungen wie versetzt, geschwungen, frei aufeinander bezogen etc.. Mehrere Häuserreihen (wie im folgenden Luftbild die Reihenhaus-Anlage im ''Bild unten'') können eine Gruppe bilden; siehe 4.2.1.2.g. | ||

<loop_figure title="Reihung von Einzelhäusern" description="Einseitig gereihte neuere Wohnbebauung und eine Reihenhaus-Gruppenanlage im Westteil der Stadt Salvador de Bahia im Bundesstaat Bahia / Brasilien; Luftbild von 2016, ''links''; gereihte Siedlungsdoppelhäuser, z.T. mit Nebengebäuden verkettet (ca.1925; Architekten Berg und Paasche) in der Behringstrasse in Lübeck, ''rechts''" id=" | <loop_figure title="Reihung von Einzelhäusern" description="Einseitig gereihte neuere Wohnbebauung und eine Reihenhaus-Gruppenanlage im Westteil der Stadt Salvador de Bahia im Bundesstaat Bahia / Brasilien; Luftbild von 2016, ''links''; gereihte Siedlungsdoppelhäuser, z.T. mit Nebengebäuden verkettet (ca.1925; Architekten Berg und Paasche) in der Behringstrasse in Lübeck, ''rechts''" id="5fa153437a3e0">[[File:Reihung_von-haeusern.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="Geschlossen-wirkende, gereihte Bebauung (der späten Gründerzeit)" description="Gustav-Kayser-Strasse in Bad Nauheim / Deutschland, mit & trotz „eigenwilligem“ Wohn- und Atelierhaus (1977 / denkmalgeschützt seit 2008) des Architekten Johannes Peter Hölzinger (geb. 1936), ''mittig hinter dem Baum''" id=" | <loop_figure title="Geschlossen-wirkende, gereihte Bebauung (der späten Gründerzeit)" description="Gustav-Kayser-Strasse in Bad Nauheim / Deutschland, mit & trotz „eigenwilligem“ Wohn- und Atelierhaus (1977 / denkmalgeschützt seit 2008) des Architekten Johannes Peter Hölzinger (geb. 1936), ''mittig hinter dem Baum''" id="5fa153437a3f1">[[File:geschlossen-wirkende-gereihte_bebauung.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 29: | Zeile 29: | ||

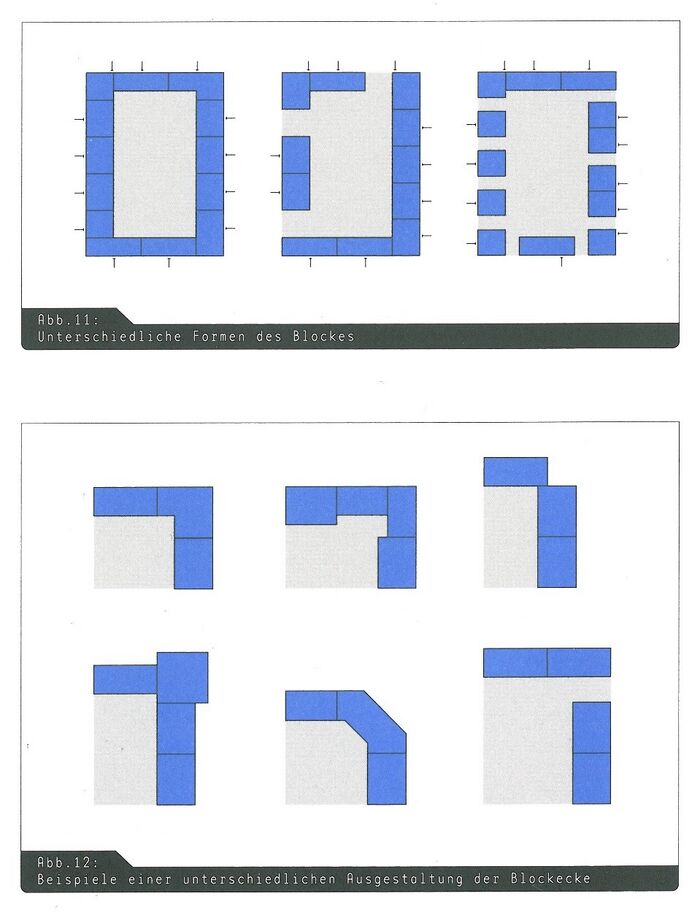

Z.B. mit unterschiedlichen Eckausbildungen bis zu offenen Ecken; regelmässige bis freiere, geschlossene bis etwas geöffnete Ausformungen bis hin zu Grossblock-Ensembles (skulpturale Gross-Siedlungsensembles der 1960 ‒ 70er Jahre wie das Märkische Viertel in Berlin, in Stuttgart-Freiberg / Deutschland oder in Kiew / Ukraine im [Stadteil] Rajon Dnipro bis heute) etc. | Z.B. mit unterschiedlichen Eckausbildungen bis zu offenen Ecken; regelmässige bis freiere, geschlossene bis etwas geöffnete Ausformungen bis hin zu Grossblock-Ensembles (skulpturale Gross-Siedlungsensembles der 1960 ‒ 70er Jahre wie das Märkische Viertel in Berlin, in Stuttgart-Freiberg / Deutschland oder in Kiew / Ukraine im [Stadteil] Rajon Dnipro bis heute) etc. | ||

<loop_figure title="„Baublock“ ‒ ein Stadt-Baustein" description="möglich in unterschiedlich geschlossenen Formen (''links''); mit unterschiedlichen Blockecken (''rechts''); aus: Bürklin, Thorsten / Peterek, Michael: Stadtbausteine; Basel 2008, S. 21" id=" | <loop_figure title="„Baublock“ ‒ ein Stadt-Baustein" description="möglich in unterschiedlich geschlossenen Formen (''links''); mit unterschiedlichen Blockecken (''rechts''); aus: Bürklin, Thorsten / Peterek, Michael: Stadtbausteine; Basel 2008, S. 21" id="5fa153437a400">[[File:baublock.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="Blockbildung" description="Vier offene Blöcke oder „Super“-Quartiere (siehe gelbe Eck-Kennzeichnung; ca. 500 x 500 m) ‒ Luftbild der als Modell-Quartiere ca. 1959/60 erbauten vier „Superquadras Nr. 107 / 108 und Nr. 307 / 308“ (Fussnote 19) im südlichen Flügel („Asa Sul“) von Brasília; immer vier Superquadras bilden gemeinsam eine '''Nachbarschaft''' mit Schule, Ladenzentrum, Kapelle etc.; Architekten Oscar Niemeyer, Marcello Campello, Sergio Rocha, José Ricardo Abreu, Luiz Acioli u.a.; Landschaftsarchitekt Roberto Burle Marx; Städtebau Lucio Costa (1957); Brasília im Bundesdistrikt DF Brasília / Brasilien (dld. Googlemaps 02.08.2017), '''links'''; ''rechts'': '''offene Block- und Hofbildung''' ‒ geöffnete Block-Eckausbildung und alle Wohngebäude im Erdgeschoss durchgehend aufgeständert mittels pilotis (Stützen, port.) im Superquadra Nr. 308 (im Luftbild links oben liegend); Fotografie Betânia Brendle von 2011. ‒ Quelle u.a.: | <loop_figure title="Blockbildung" description="Vier offene Blöcke oder „Super“-Quartiere (siehe gelbe Eck-Kennzeichnung; ca. 500 x 500 m) ‒ Luftbild der als Modell-Quartiere ca. 1959/60 erbauten vier „Superquadras Nr. 107 / 108 und Nr. 307 / 308“ (Fussnote 19) im südlichen Flügel („Asa Sul“) von Brasília; immer vier Superquadras bilden gemeinsam eine '''Nachbarschaft''' mit Schule, Ladenzentrum, Kapelle etc.; Architekten Oscar Niemeyer, Marcello Campello, Sergio Rocha, José Ricardo Abreu, Luiz Acioli u.a.; Landschaftsarchitekt Roberto Burle Marx; Städtebau Lucio Costa (1957); Brasília im Bundesdistrikt DF Brasília / Brasilien (dld. Googlemaps 02.08.2017), '''links'''; ''rechts'': '''offene Block- und Hofbildung''' ‒ geöffnete Block-Eckausbildung und alle Wohngebäude im Erdgeschoss durchgehend aufgeständert mittels pilotis (Stützen, port.) im Superquadra Nr. 308 (im Luftbild links oben liegend); Fotografie Betânia Brendle von 2011. ‒ Quelle u.a.: Braga, Andrea da Costa/ Falcão, Fernando A. R.: Guia de Urbanismo, Arquitetura e Arte de Brasília; Fundação Bulcão; Brasília 1997, S. 31ff | ||

" id=" | " id="5fa153437a411">[[File:vier-offene-bloecke.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="Grosssiedlungen" description="Neuer Wohn-Grossiedlungsbau (von ca. 2010) in Kiew / Ukraine entlang der Anny-Akhmatovoi-Strasse (dld. Googlemaps 30.07.2017), ''links''; sowjetisches Grossblock-Ensemble mit eingestellten neuen Grossbauten (Luftbild von 2012), ''rechts''" id=" | <loop_figure title="Grosssiedlungen" description="Neuer Wohn-Grossiedlungsbau (von ca. 2010) in Kiew / Ukraine entlang der Anny-Akhmatovoi-Strasse (dld. Googlemaps 30.07.2017), ''links''; sowjetisches Grossblock-Ensemble mit eingestellten neuen Grossbauten (Luftbild von 2012), ''rechts''" id="5fa153437a420">[[File:neuer-wohn-grosssiedlungsbau.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 41: | Zeile 41: | ||

Grössere geschlossene bis taschenartige Ausformungen, gebildet durch mehrere Gebäude oder Flügelgebäude, zentraler oder halböffentlicher Innenraum (auch) für eine grössere Einrichtung u.ä.; z.B. Vorhof, Ehrenhof (eines Schlosses: Cour d'honneur), historische Hoferschliessung für „Zinshäuser“<sup>20</sup> in Chernivtsi | Czernowitz, oft auch bei gemeinschaftsorientierter Wohnanlage oder Institution, Karawanserei-Hof etc. | Grössere geschlossene bis taschenartige Ausformungen, gebildet durch mehrere Gebäude oder Flügelgebäude, zentraler oder halböffentlicher Innenraum (auch) für eine grössere Einrichtung u.ä.; z.B. Vorhof, Ehrenhof (eines Schlosses: Cour d'honneur), historische Hoferschliessung für „Zinshäuser“<sup>20</sup> in Chernivtsi | Czernowitz, oft auch bei gemeinschaftsorientierter Wohnanlage oder Institution, Karawanserei-Hof etc. | ||

<loop_figure title="Wohnhof eines historischen Zinshauses (19. Jahrhundert) in der Innenstadt von Chernivtsi / Ukraine" description="Zugang von der Strasse her durch ein Vorderhaus hindurch" id=" | <loop_figure title="Wohnhof eines historischen Zinshauses (19. Jahrhundert) in der Innenstadt von Chernivtsi / Ukraine" description="Zugang von der Strasse her durch ein Vorderhaus hindurch" id="5fa153437a432">[[File:wohnhof.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="Geschlossene Block- und Hofbildung" description="Karl-Marx-Hof (1930) in Wien / Österreich, Architekt Karl Ehn (Fotografie 2015); mittig im Luftbild liegt eine grossflächige „Tasche“ als eine Art Vorplatz mit der hier gezeigten monumentalen Fassade; die Höfe der Wohnanlage erstrecken sich im Luftbild über die gesamte Bildlänge (dld. Googlemaps 28.07.2017)" id="5eb2cc996a55c">[[File:zinshaus.PNG|700px]]</loop_figure> | <loop_figure title="Geschlossene Block- und Hofbildung" description="Karl-Marx-Hof (1930) in Wien / Österreich, Architekt Karl Ehn (Fotografie 2015); mittig im Luftbild liegt eine grossflächige „Tasche“ als eine Art Vorplatz mit der hier gezeigten monumentalen Fassade; die Höfe der Wohnanlage erstrecken sich im Luftbild über die gesamte Bildlänge (dld. Googlemaps 28.07.2017)" id="5eb2cc996a55c">[[File:zinshaus.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

| Zeile 48: | Zeile 48: | ||

==== e. Die Zeile ==== | ==== e. Die Zeile ==== | ||

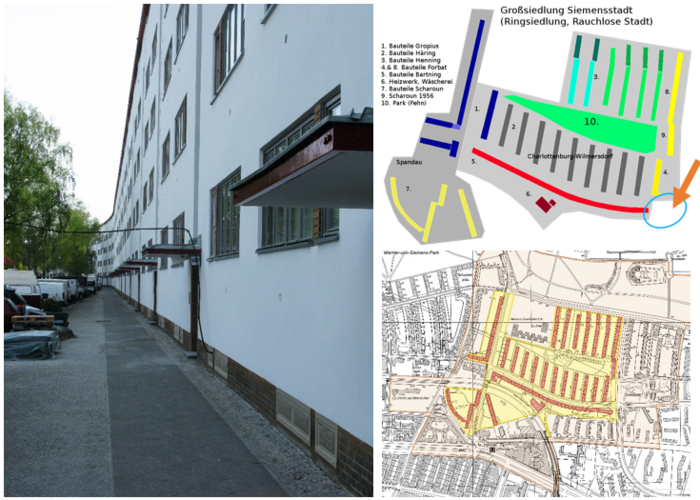

Z.B. „additive“ oder „gekoppelte “ (letzteres meint grundriss-gespiegelte) Zeilen; geschwungen, mäandernd, versetzt, geknickt, gefächert, gestaffelt etc. Stadträumlich wichtig sind hierbei grosszügige, ordnende, erschliessende und wohnumfeld-nahe Frei-, Erschliessungs- und Grünflächen | Z.B. „additive“ oder „gekoppelte “ <sup>21</sup> (letzteres meint grundriss-gespiegelte) Zeilen; geschwungen, mäandernd, versetzt, geknickt, gefächert, gestaffelt etc. Stadträumlich wichtig sind hierbei grosszügige, ordnende, erschliessende und wohnumfeld-nahe Frei-, Erschliessungs- und Grünflächen <sup>22</sup> zwischen und quer zu den aufgereihten Zeilenbauten etc. Es gibt auch deutlich lange Zeilen-Gebäude entlang einer Strasse ohne Teil eines Blockes zu sein aufgrund spezieller örtlicher Bedingungen (z.B. Lärmschutz für ein angrenzendes Wohngebiet; eine verankernde oder stabilisierende, raumgestalterische Funktion), z.B. die Byker Wall in Newcastle / England (1968 – ca. 1982; Architekt Ralph Erskine) oder in der südlichen Siemensstadt in Berlin entlang der Bahnlinie (Architekt Otto Bartning) sowie als „räumliche Baumassen-Grundlinie“ für die gegenüberliegende Zeilen-Bebauung (Architekt Hugo Häring); siehe hierzu die Lagepläne unten. | ||

<loop_figure title=" | <loop_figure title="Zeilenbauweise" description="Zeilenbauweise (Architekt Hugo Häring) in der „Großsiedlung Siemensstadt“ (sogenannte „Ringsiedlung“; Welterbestätte) in Berlin (1929 – 1934), ''links''; Zeilenbauweise der 1950er Jahre in der Strasse „Bürgerweide“ in Lübeck mit Längsansichten der gestaffelten, schräg zur Strasse gebauten Giebelseiten der Wohnblöcke, ''rechts''" id="5fa153437a454">[[File:zeilenbauweise.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<loop_area type="notice"> | <loop_area type="notice"> | ||

| Zeile 57: | Zeile 57: | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="„Lange Wohnzeile“ " description="(rot im oberen Lageplan / sogenannter „Langer Jammer“; Arc hitekt Otto Bartning) in der „Großsiedlung Siemensstadt“ (sogenannte „Ringsiedlung“; Welterbestätte) in Berlin (1929 – 1934), gegenüberliegend von den zuvor gezeigten Zeilenbauten von Hugo Häring; Quelle der oberen Lageplan-Graphik: dld. Torstenww ‒ eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21213889 : Hierzu Hinweis und Anmerkung: ''Bei der Wikipedia-Graphik sind die Architekten- und Planerangaben unvollständig, z.T. falsch: 9. Scharoun 1956 [falsche Angabe, richtig: Forbat], 10. Park (Fehn) [falsche Angabe, richtig: Leberecht Migge]; ebenso fehlt beim Bartning-Bau der verlängernde, östliche Wohnzeilen-Abschluss von Hans Scharoun (von 1955 / 56; siehe orangen Pfeil) vollständig. Der untere Karten-Ausschnitt zeigt die Welterbestätte (mit grossen Teilen der Pufferzone) korrekt; im beigefügten Text sind die Planerangaben vollständig. ‒ Dies als kleines „Lehrbeispiel“ für die Quellengewähr im Netz; eine Überprüfung ist immer anzuraten.)'' [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/de/weltkulturerbe/siedlungen/siemensstadt.shtml Karten-Quelle] dld. 07.08.2017" id=" | <loop_figure title="„Lange Wohnzeile“ " description="(rot im oberen Lageplan / sogenannter „Langer Jammer“; Arc hitekt Otto Bartning) in der „Großsiedlung Siemensstadt“ (sogenannte „Ringsiedlung“; Welterbestätte) in Berlin (1929 – 1934), gegenüberliegend von den zuvor gezeigten Zeilenbauten von Hugo Häring; Quelle der oberen Lageplan-Graphik: dld. Torstenww ‒ eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21213889 : Hierzu Hinweis und Anmerkung: ''Bei der Wikipedia-Graphik sind die Architekten- und Planerangaben unvollständig, z.T. falsch: 9. Scharoun 1956 [falsche Angabe, richtig: Forbat], 10. Park (Fehn) [falsche Angabe, richtig: Leberecht Migge]; ebenso fehlt beim Bartning-Bau der verlängernde, östliche Wohnzeilen-Abschluss von Hans Scharoun (von 1955 / 56; siehe orangen Pfeil) vollständig. Der untere Karten-Ausschnitt zeigt die Welterbestätte (mit grossen Teilen der Pufferzone) korrekt; im beigefügten Text sind die Planerangaben vollständig. ‒ Dies als kleines „Lehrbeispiel“ für die Quellengewähr im Netz; eine Überprüfung ist immer anzuraten.)'' [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/de/weltkulturerbe/siedlungen/siemensstadt.shtml Karten-Quelle] dld. 07.08.2017" id="5fa153437a466">[[File:lange_wohnzeile.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 66: | Zeile 66: | ||

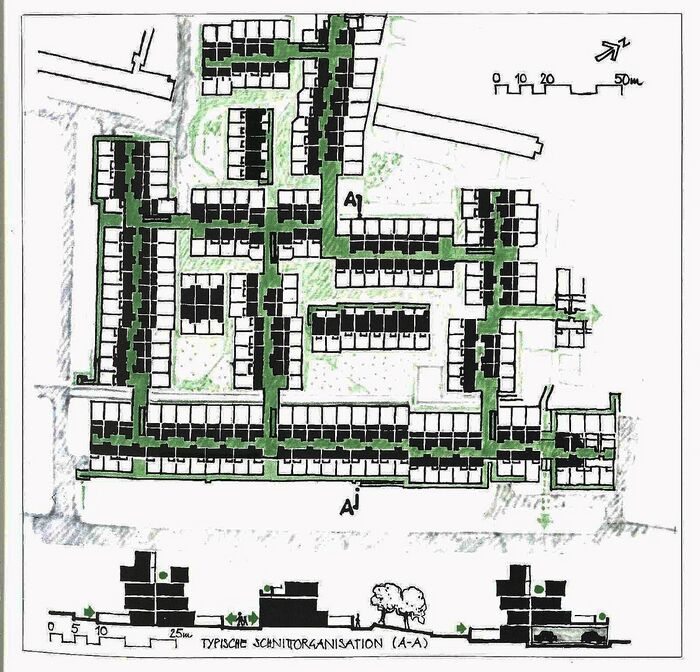

<loop_figure title="„Roof street“" description="Dachstrassen-System (in der 4. Etage / grün hervorgehoben) im Lageplan und Schnitt (unten) des Wohnquartiers Marquess Road, Islington (1968 – 76) in London / Großbritannien, Architekten Darboune & Darke; in: Kirschenmann / Muschalek (1977), S. 76" id="5eb2cc996a599">[[File:roof-street.jpg|700px]]</loop_figure> | <loop_figure title="„Roof street“" description="Dachstrassen-System (in der 4. Etage / grün hervorgehoben) im Lageplan und Schnitt (unten) des Wohnquartiers Marquess Road, Islington (1968 – 76) in London / Großbritannien, Architekten Darboune & Darke; in: Kirschenmann / Muschalek (1977), S. 76" id="5eb2cc996a599">[[File:roof-street.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="Gang-Erschliessung in Lübeck " description="Gang-Erschliessung an der Engelsgrube (gelb) für die blockinterne, historische Gang-Bebauung (17. / 18. Jahrhundert) und an der Fischergrube (rot) für die „neue“ Wohnbebauung (1997; Architekten Chlumsky Peters Hildebrandt mit Architekt Haake); Luftbild: dld. Googlemaps 04.08.2017" id=" | <loop_figure title="Gang-Erschliessung in Lübeck " description="Gang-Erschliessung an der Engelsgrube (gelb) für die blockinterne, historische Gang-Bebauung (17. / 18. Jahrhundert) und an der Fischergrube (rot) für die „neue“ Wohnbebauung (1997; Architekten Chlumsky Peters Hildebrandt mit Architekt Haake); Luftbild: dld. Googlemaps 04.08.2017" id="5fa153437a48b">[[File:gang-erschliessung.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

<loop_figure title="Gang-Erschliessung " description="Gang-Erschliessung durch das Vorderhaus an der Engelsgrube (''links oben'') und die Gang-Längs bebauung des „Zerrahns Gang“ mit geschlossenen, beidseitig bebauten Hausreihen, ''rechts oben''; gang-ähnliche Neubebauung an der Fischergrube hinter den neuen Vordergebäuden mit mehreren, versetzt angeordneten kleinen Reihenhäusern und Bildung von kleinen Höfen, (alle Fotografien von 2017), ''unten''" id=" | <loop_figure title="Gang-Erschliessung " description="Gang-Erschliessung durch das Vorderhaus an der Engelsgrube (''links oben'') und die Gang-Längs bebauung des „Zerrahns Gang“ mit geschlossenen, beidseitig bebauten Hausreihen, ''rechts oben''; gang-ähnliche Neubebauung an der Fischergrube hinter den neuen Vordergebäuden mit mehreren, versetzt angeordneten kleinen Reihenhäusern und Bildung von kleinen Höfen, (alle Fotografien von 2017), ''unten''" id="5fa153437a4a0">[[File:gangvorderhaus2.jpg]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

==== g. Die Gruppe ==== | ==== g. Die Gruppe ==== | ||

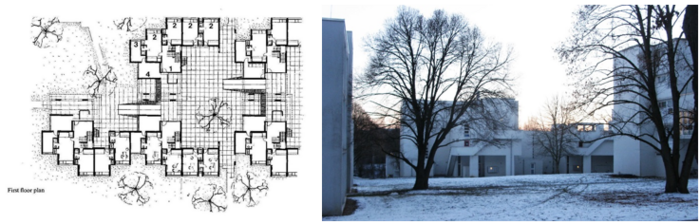

Vielfältig gestaltbar, z.B. abgegrenzt nach aussen, eine Bebauung intern gliedernd, ggf. kleinere Ensemble- und Gebäudeanlagen, traditionell-gegliederte Siedlung bei Naturvölkern, Flachbau-Clusterbildung in Form einer Teppich- bzw. Atrium-Siedlung, spezielle vertikale Stapelung wie beim Terrassenhaus bis hin | Vielfältig gestaltbar, z.B. abgegrenzt nach aussen, eine Bebauung intern gliedernd, ggf. kleinere Ensemble- und Gebäudeanlagen, traditionell-gegliederte Siedlung bei Naturvölkern, Flachbau-Clusterbildung in Form einer Teppich- bzw. Atrium-Siedlung, spezielle vertikale Stapelung wie beim Terrassenhaus bis hin zur komponierten Gross-Siedlung etc. | ||

<loop_figure title="Städtebauliche Gruppenbildung " description="Erdgeschoss(-Ausschnitt) der Studentenwohnhäuser in Stuttgart-Vaihingen (1966 – 1972) / Deutschland; Architekten Atelier 5, ''links''; Lageplan (o. M.), aus: Atelier 5 (1986), S. 144; Fotografie von 2017, ''rechts''" id=" | <loop_figure title="Städtebauliche Gruppenbildung " description="Erdgeschoss(-Ausschnitt) der Studentenwohnhäuser in Stuttgart-Vaihingen (1966 – 1972) / Deutschland; Architekten Atelier 5, ''links''; Lageplan (o. M.), aus: Atelier 5 (1986), S. 144; Fotografie von 2017, ''rechts''" id="5fa153437a4b2">[[File:staedtebauliche-gruppenbildung.PNG|700px]]</loop_figure> | ||

<br /> | <br /> | ||

| Zeile 82: | Zeile 82: | ||

Die „Kiste“<sup>23</sup> oder „Box“ – unförmige, ungefügig hingestellte, freistehende „gebaute Hülle“; z.B. flächige Gewerbe- und Industriebauten, ungestaltete grossvolumige Baukörper, ohne raumbildende Absichten und nahezu ohne Form-Anspruch. | Die „Kiste“<sup>23</sup> oder „Box“ – unförmige, ungefügig hingestellte, freistehende „gebaute Hülle“; z.B. flächige Gewerbe- und Industriebauten, ungestaltete grossvolumige Baukörper, ohne raumbildende Absichten und nahezu ohne Form-Anspruch. | ||

<loop_figure title="Grossflächige Produktionsstätte in einem „Behälter-Bau“ " description="(Zusätzlich mit starken topographischen Eingriffen) in Estância im Bundesstaat Sergipe | <loop_figure title="Grossflächige Produktionsstätte in einem „Behälter-Bau“ " description="(Zusätzlich mit starken topographischen Eingriffen) in Estância im Bundesstaat Sergipe (Brasilien)" id="5fa153437a4c6">[[File:produktionsstätte.jpg|700px]]</loop_figure> | ||

| Zeile 103: | Zeile 103: | ||

<sup>22</sup>: Allerdings werden die Freiräume oft zu kaum nutzbaren, reinen Abstandsflächen degradiert oder nachträglich durch Zäune aufgeteilt und getrennt. | <sup>22</sup>: Allerdings werden die Freiräume oft zu kaum nutzbaren, reinen Abstandsflächen degradiert oder nachträglich durch Zäune aufgeteilt und getrennt. | ||

<br /> | <br /> | ||

<sup>23</sup>: nach Bürklin / Peterek (2008), S. 64ff. – Ausschlaggebend für eine Zuordnung ist nicht die schiere Grösse oder Massigkeit, sondern das Fehlen formender Gestalt-Überlegungen zu dem Baukörper selbst und / oder seiner | <sup>23</sup>: nach Bürklin / Peterek (2008), S. 64ff. – Ausschlaggebend für eine Zuordnung ist nicht die schiere Grösse oder Massigkeit, sondern das Fehlen formender Gestalt-Überlegungen zu dem Baukörper selbst und / oder seiner stadträumlichen Beziehungen zur Umgebung und zur Nachbarbebauung. | ||

Aktuelle Version vom 5. September 2023, 09:00 Uhr

Dieser Begriff meint die überwiegende Anzahl der gängigen, üblichen Bauten einer Ortschaft für das alltägliche Leben und Arbeiten. Man könnte auch sagen, er bezeichnet die „normalen Grund-Bausteine“ der gebauten Umwelt. Da in früheren Zeiten – und auch noch heute in anderen Teilen der Welt – die einzelnen Lebensfunktionen nicht so klar und räumlich getrennt ausdifferenziert, sondern viele Funktionen unter „einem Dach“ organisiert waren, ist das frühere „Wohnen“ nicht direkt vergleichbar mit dem, was wir es heutzutage z.B. in Europa darunter verstehen.16 Bis ins Mittelalter bestand die Stadt aus einer grossen Masse an ähnlichen baulichen Einheiten für Arbeiten mit Wohnen, d.h. aus „multifunktionalen Häusern“ (aber auch ärmlicheren Wohnstätten) und aus nur wenigen besonderen Gebäuden mit speziellen Nutzungen. Deren sich aus den besonderen Funktionen ergebende besondere Baugestalt prägt/e zusammen mit den umgebenden, damit verknüpften „normalen Arealen“ die Architekturerscheinung der Stadt (siehe hierzu als Beispiel die folgende historische Abbildung von Kairo und 3.4.2.1.3). Der Architekt und Architekturtheoretiker Aldo Rossi beschrieb dies Zusammenwirken als „Stadtarchitektur“, bestehend aus den allgemeinen „Wohnarealen“ und den gemeinschaftsorientierten „primären Elementen“, die hier im Modul als „Sonderbauseine“ bezeichnet werden.

Die fortlaufende Differenzierung in aufgetrennte, unterschiedliche Wohn- und Arbeitsformen und den dazu passenden Bauformen geschah in Europa im Zuge der Industrialisierung. Diese fortschreitende Gebrauchs- und Gebäudeentwicklung im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen korrespondiert mit den neuen städtebaulichen Organisations- und Bebauungsformen der Stadt. In immer neuen Schüben wird bis heute die Stadtbebauung immer wieder um- und neugeformt, soweit es der überlieferte Bestand zulässt oder wenn dieser beseitigt oder zerstört wird. Trotz dieser breiten Ausdifferenzierung, Spezialisierungen und Individualisierung der Alltagsnutzungen bilden diese „normalen“ Stadt-Bausteine17 auch heute den „allgemeinen Hintergrund“ und Bezugsrahmen der besonderen Stadt-Bausteine18. Im „klassischen, traditionellen Städtebau“ besteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Masse der Normalbebauung und den wenigen herausragenden Sonderbauten (siehe hierzu z.B. die Fotografie der Lübecker Altstadt-Silhouette in Abschnitt 3.4.2.1.3).

Anhand von Gestalt-Kriterien und Bauformen lassen sich die einzelnen Gebäudearten und -konstellationen, ihre räumliche Stellung zueinander aufgrund ihrer typologischen Erschliessungsarten, wie auch nach der Art ihrer Kombination (Reihung, Clusterbildung, Stapelung, Ensemble etc.) unterscheiden und kategorisieren. Dabei spielen bei manchen von ihnen die mit ihnen verbundenen Freiflächen eine ebenso wichtige Rolle wie die Bauten selbst. Bürlin und Peterek (2008) benennen ‒ zur Unterscheidung, Kategorisierung und Beschreibung der abstrakten, „reinen Stadt-Bausteine“ ‒ drei Hauptaspekte, durch die die Stadt-Regelbausteine die gebaute Umwelt formen und auf diese einwirken:

- durch ihre eigene ausstrahlende Gliederung und Ausformung, ggf. bedingt durch innere funktionalen Gliederungsanforderungen.

- durch ihren Beitrag zur Bildung und Gestaltformung des Stadtraums, ggf. über alle städtebaulichen Ebenen (hauptsächlich in den Mikro- und Meso-Stadtebenen).

- durch ihre Erschliessungsart und ihre innewohnende/n Funktion/en, einschliesslich deren Erfordernisse bei der Orientierung.

Viele der hier skizzierten Stadt-Regelbausteine werden in dem kleinen Handbuch von Bürlin und Peterek (2008) ausführlich erläutert und durch – auch baugeschichtlich wichtige – Beispiele vorgestellt. Durch die örtliche Anpassung, Spezifizierung und die Vermischung der verschiedenen Bausteine untereinander ergeben sich unzählige unterschiedliche Varianten und Ausführungen der zugrundliegenden, abstrakt gedachten Stadt-Regelbausteine. Damit tragen sie massgeblich zur Gestaltbildung der Orts- und Stadtgebiete und ihrer Stadtarchitektur mit bei (siehe hierzu auch die weiteren Modifikatoren unter 3.4.2.2 und 3.4.2.3) Im Folgenden eine Reihe von unterschiedlichen Stadt-Regelbausteinen und ihre Bebauungsarten und -beispiele:

a. Das freistehendes Haus / die Villa

Z.B. alleinstehend, mit umgebendem Freiraum, mehrere Bauten ggf. weiträumig-locker gereiht bzw. visuell nahezu unverbunden (jedoch keine stadträumlich-wirkende und -gliedernde Solitärbauten!; siehe hierzu den folgenden Abschnitt 3.4.2.1.3 „Stadt-Sonderbausteine“) etc.

b. Die Reihung von Einzelhäusern

Z.B. ein-/ zweiseitig entlang einer Strasse, geschlossen, offen-/eng gereiht, verkettet, bis hin zum aneinandergebauten Reihenhaus, aber auch freie Anordnungen wie versetzt, geschwungen, frei aufeinander bezogen etc.. Mehrere Häuserreihen (wie im folgenden Luftbild die Reihenhaus-Anlage im Bild unten) können eine Gruppe bilden; siehe 4.2.1.2.g.

c. Der (Bau)Block

Z.B. mit unterschiedlichen Eckausbildungen bis zu offenen Ecken; regelmässige bis freiere, geschlossene bis etwas geöffnete Ausformungen bis hin zu Grossblock-Ensembles (skulpturale Gross-Siedlungsensembles der 1960 ‒ 70er Jahre wie das Märkische Viertel in Berlin, in Stuttgart-Freiberg / Deutschland oder in Kiew / Ukraine im [Stadteil] Rajon Dnipro bis heute) etc.

d. Der Hof / die Hofanlage

Grössere geschlossene bis taschenartige Ausformungen, gebildet durch mehrere Gebäude oder Flügelgebäude, zentraler oder halböffentlicher Innenraum (auch) für eine grössere Einrichtung u.ä.; z.B. Vorhof, Ehrenhof (eines Schlosses: Cour d'honneur), historische Hoferschliessung für „Zinshäuser“20 in Chernivtsi | Czernowitz, oft auch bei gemeinschaftsorientierter Wohnanlage oder Institution, Karawanserei-Hof etc.

e. Die Zeile

Z.B. „additive“ oder „gekoppelte “ 21 (letzteres meint grundriss-gespiegelte) Zeilen; geschwungen, mäandernd, versetzt, geknickt, gefächert, gestaffelt etc. Stadträumlich wichtig sind hierbei grosszügige, ordnende, erschliessende und wohnumfeld-nahe Frei-, Erschliessungs- und Grünflächen 22 zwischen und quer zu den aufgereihten Zeilenbauten etc. Es gibt auch deutlich lange Zeilen-Gebäude entlang einer Strasse ohne Teil eines Blockes zu sein aufgrund spezieller örtlicher Bedingungen (z.B. Lärmschutz für ein angrenzendes Wohngebiet; eine verankernde oder stabilisierende, raumgestalterische Funktion), z.B. die Byker Wall in Newcastle / England (1968 – ca. 1982; Architekt Ralph Erskine) oder in der südlichen Siemensstadt in Berlin entlang der Bahnlinie (Architekt Otto Bartning) sowie als „räumliche Baumassen-Grundlinie“ für die gegenüberliegende Zeilen-Bebauung (Architekt Hugo Häring); siehe hierzu die Lagepläne unten.

Hinweis zur „Ringsiedlung“: „Der Ring“ war eine Vereinigung von modernen Architekten von 1924 bzw. 1926 bis 1933; u.a. Otto Bartning, Peter Behrens, Richard Döcker, Walter Gropius, Hugo Häring, Otto Haesler, Ludwig Hilbersheimer, Ernst May, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig, Mies van der Rohe, Hans Scharoun, Bruno und Max Taut, Heinrich Tessenow.

f. Die Passage / der Durchgang

Die Passage / der Durchgang von der Strasse (meist durch ein Vordergebäude) ausgehend, ein Quartier querend oder einen inneren Teil eines Baublocks erschliessend; z.B. geradlinig, verwinkelt, als internes Gassen- oder Bazarsystem, Einkaufspassage; auch für die Erschliessung von Wohnungen und blockinternen Häusern genutzt etc.; z.B. in Sonderformen als „roof street“ auf dem Dach (London) und bei der historischen Block-Binnenerschliessung in Form von sogenannten „Gängen“ in Lübeck.

g. Die Gruppe

Vielfältig gestaltbar, z.B. abgegrenzt nach aussen, eine Bebauung intern gliedernd, ggf. kleinere Ensemble- und Gebäudeanlagen, traditionell-gegliederte Siedlung bei Naturvölkern, Flachbau-Clusterbildung in Form einer Teppich- bzw. Atrium-Siedlung, spezielle vertikale Stapelung wie beim Terrassenhaus bis hin zur komponierten Gross-Siedlung etc.

h. Die „Kiste“ oder „Box“

Die „Kiste“23 oder „Box“ – unförmige, ungefügig hingestellte, freistehende „gebaute Hülle“; z.B. flächige Gewerbe- und Industriebauten, ungestaltete grossvolumige Baukörper, ohne raumbildende Absichten und nahezu ohne Form-Anspruch.

---

16: Nur schon der Wandel der Wohnweise des 19. Jahrhundert in die des 20. Jahrhunderts zeigt deutlich grundlegende Veränderungen; z.B. vermittelt durch das „Museum für Alltagskultur“ (in Waldenbuch); siehe hierzu auf der Webseite unter „Ausstellungen“: Wohnwelten mit Wohnstudio (siehe Video: „Helden des Alltags“) / Wohnwirklichkeiten, Schloss und Jagd / Zeitsprünge sowie unter „Sammlung“: Wohnen (Stand 05.08.2017). Siehe auch über die dänische Wohnkultur im Museum „Den Gamle By“ in Aarhus / Dänemark unter: http://www.dengamleby.dk/ (Stand 16.08.17) sowie „Geschichte des Wohnens“ (5 Bde. / 1996 – 1999)

17: Die Formulierung und propagierte Eigenschaft „Normalität im Bauen“ prägte Paulhans Peters, z.B. als Heftthema in der Ausgabe des Baumeister Nr. 2 / 1980, und meinte dies als (architektonische) Qualität für das alltägliche Bauen im Verhältnis zu den besonderen Gebäuden und ihrer Architekturgestaltung; weiteres siehe unter „Normalität“ im Literasturverzeichnis.

18: Aldo Rossi spricht in seiner analytischen Stadt-Betrachtung nur von „Wohnarealen“ (d.h. flächigen und nutzungsbezogenen Gebietseigenschaften und nicht von der dortigen Bebauung) im Verhältnis zu den architektonisch-wichtigeren, stadträumlichen „primären Elementen“, weil er diesen (Sonderbausteinen) mehr architektonische Wirkung und kulturelle Beständigkeit für die „Stadtarchitektur“ zuschreibt [die angeführten „Begriffe“ benutzt Aldo Rossi].

19: In Brasília gibt es statt Strassennamen die bezifferten „Superquadras“, anhand derer die Lage benannt wird, und womit man sich im Alltag orientiert.

20: „Zinshaus“: Österreichische Bezeichnung aus dem 19. Jahrhundert für Mietwohnungsbau, vor allem in Wien; ein durch ein Vorderhaus an der Strasse erschlossener Innenhof, der mehrgeschossig umbaut ist und dessen Wohnungen über Stiegenhäuser und Laubengänge erreichbar sind.

21: nach Bürklin / Peterek (2008), S. 42f

22: Allerdings werden die Freiräume oft zu kaum nutzbaren, reinen Abstandsflächen degradiert oder nachträglich durch Zäune aufgeteilt und getrennt.

23: nach Bürklin / Peterek (2008), S. 64ff. – Ausschlaggebend für eine Zuordnung ist nicht die schiere Grösse oder Massigkeit, sondern das Fehlen formender Gestalt-Überlegungen zu dem Baukörper selbst und / oder seiner stadträumlichen Beziehungen zur Umgebung und zur Nachbarbebauung.