2.2.2 Stadtvorstellungen

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

Es gibt neben solch einer eher „traditionellen“ europäischen Stadtvorstellung viele andere Auffassungen, Beschreibungsmodelle und Vorstellungsbilder von Stadt, abgesehen von den historischen Stadtbildern anderer, fremder Kulturkreise und Regionen. Manche sprechen von der „Stadt als Maschine“, denn Dynamik und die verkehrlichen Bewegungsströme seien ihr Kennzeichen. Die Futuristen schrieben 1914, dass „wir (…) die futuristische Stadt erfinden und erbauen [müssen] – sie muss einer grossen, lärmenden Werft gleichen und in allen ihren Teilen flink, beweglich, dynamisch sein; das futuristische Haus muss wie eine riesige Maschine sein.“<sup>2</sup> Die „Europäische Stadt“ (ein Begriff, den Hans Stimmann propagierte; siehe auch Andreas Feldtkeller) wird als Modell angestrebt, entgegen einer Megacity, die sich zeitgemäss („Bigness“ anstrebend) aus einzelner „XL-architecture“ zusammensetzt (Rem Koolhaas). Andere Autoren debattieren davon unbeeindruckt die heutige (fehlende) „Stadtbaukunst“<sup>3</sup> und den Verlust der „guten Stadt“ ''bzw''. der „schönen Stadt“. | Es gibt neben solch einer eher „traditionellen“ europäischen Stadtvorstellung viele andere Auffassungen, Beschreibungsmodelle und Vorstellungsbilder von Stadt, abgesehen von den historischen Stadtbildern anderer, fremder Kulturkreise und Regionen. Manche sprechen von der „Stadt als Maschine“, denn Dynamik und die verkehrlichen Bewegungsströme seien ihr Kennzeichen. Die Futuristen schrieben 1914, dass „wir (…) die futuristische Stadt erfinden und erbauen [müssen] – sie muss einer grossen, lärmenden Werft gleichen und in allen ihren Teilen flink, beweglich, dynamisch sein; das futuristische Haus muss wie eine riesige Maschine sein.“<sup>2</sup> Die „Europäische Stadt“ (ein Begriff, den Hans Stimmann propagierte; siehe auch Andreas Feldtkeller) wird als Modell angestrebt, entgegen einer Megacity, die sich zeitgemäss („Bigness“ anstrebend) aus einzelner „XL-architecture“ zusammensetzt (Rem Koolhaas). Andere Autoren debattieren davon unbeeindruckt die heutige (fehlende) „Stadtbaukunst“<sup>3</sup> und den Verlust der „guten Stadt“ ''bzw''. der „schönen Stadt“. | ||

<loop_figure title="„Die schöne Stadt“ – Werbeansichtskarte für ein Buch des Architekten Klaus Theo Brenner" description="(Quelle: jovis Verlag, Berlin o. Jahresangabe)" id=" | <loop_figure title="„Die schöne Stadt“ – Werbeansichtskarte für ein Buch des Architekten Klaus Theo Brenner" description="(Quelle: jovis Verlag, Berlin o. Jahresangabe)" id="5fa131670b7b2">[[File:schoene_stadt.jpg|690px]]</loop_figure> | ||

Man bekämpft die Grosstadt als kapitalistischen Moloch und entwickelte seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich und England nunmehr historische Gegenmodelle wie die „Garden City“, die die Grosstadt auflösen sollte. – Vieles andere geschah in und mit der Stadt seitdem – stadttheoretisch und in der urbanen Wirklichkeit; letzte Stadtutopien aus den 1960er Jahren träumten von schwimmenden Grosstädten oder urbanen technoiden Raumstrukturen, an die einzelne Wohnzellen angedockt werden. Unter dem Einfluss von Stadtphantasien und -modellen realisierte man im letzten Jahrhundert Städte wie Brasília, Chandigarh usw. – aber auch schon früher entstanden weltweit klassische Stadtmodelle wie die spanischen Kolonialstädte, neben den existierenden historischen Stadtformen von anderen Kulturkreisen (die arabische Stadt, die Indio-Bergstadt Machu Picchu in Peru usw.). | Man bekämpft die Grosstadt als kapitalistischen Moloch und entwickelte seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich und England nunmehr historische Gegenmodelle wie die „Garden City“, die die Grosstadt auflösen sollte. – Vieles andere geschah in und mit der Stadt seitdem – stadttheoretisch und in der urbanen Wirklichkeit; letzte Stadtutopien aus den 1960er Jahren träumten von schwimmenden Grosstädten oder urbanen technoiden Raumstrukturen, an die einzelne Wohnzellen angedockt werden. Unter dem Einfluss von Stadtphantasien und -modellen realisierte man im letzten Jahrhundert Städte wie Brasília, Chandigarh usw. – aber auch schon früher entstanden weltweit klassische Stadtmodelle wie die spanischen Kolonialstädte, neben den existierenden historischen Stadtformen von anderen Kulturkreisen (die arabische Stadt, die Indio-Bergstadt Machu Picchu in Peru usw.). | ||

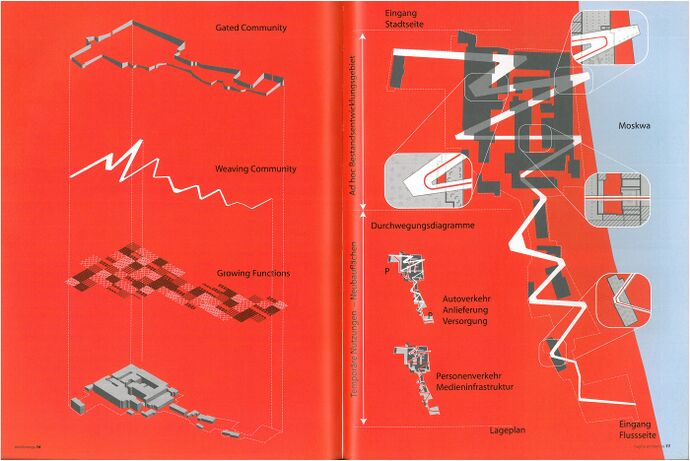

<loop_figure title="„Kulturfabrik“ ‒ Umgestaltung der ehemaligen Textilfabrik „Danilovskaya Manufaktura“ an der Moskwa, Moskau; Architekten magma-architecture, Berlin" description="(Konzeptidee, ganz rechts der Lageplan S.76f)" id=" | <loop_figure title="„Kulturfabrik“ ‒ Umgestaltung der ehemaligen Textilfabrik „Danilovskaya Manufaktura“ an der Moskwa, Moskau; Architekten magma-architecture, Berlin" description="(Konzeptidee, ganz rechts der Lageplan S.76f)" id="5fa131670b7b9">[[File:kulturfabrik.jpg|690px]]</loop_figure> | ||

Auch heutzutage werden neue städtebauliche Formen und Konzepte – hier das einer Umgestaltung eines grossen ehemaligen Werkgeländes – gesucht (siehe den Erläuterungstext [[Exkurs 5: „Kulturfabrik“ – Stadt-Umbau in Moskau (Stbau.-1)|Exkurs 5: „Kulturfabrik“ – Stadt-Umbau in Moskau]]) und auch z.T. experimentell errichtet, was derzeit eine Reihe von ökologischen Siedlungen und Stadt-Neuplanungen ([http://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-development/ Norman Foster’s Masdar], Abu Dhabi oder die chinesische [http://www.gmp-architekten.de/projekte/lingang-new-city.html Stadt-Baustelle Lingang der deutschen Architekten gmp], Hamburg) zeigen. | Auch heutzutage werden neue städtebauliche Formen und Konzepte – hier das einer Umgestaltung eines grossen ehemaligen Werkgeländes – gesucht (siehe den Erläuterungstext [[Exkurs 5: „Kulturfabrik“ – Stadt-Umbau in Moskau (Stbau.-1)|Exkurs 5: „Kulturfabrik“ – Stadt-Umbau in Moskau]]) und auch z.T. experimentell errichtet, was derzeit eine Reihe von ökologischen Siedlungen und Stadt-Neuplanungen ([http://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-development/ Norman Foster’s Masdar], Abu Dhabi oder die chinesische [http://www.gmp-architekten.de/projekte/lingang-new-city.html Stadt-Baustelle Lingang der deutschen Architekten gmp], Hamburg) zeigen. | ||

| Zeile 11: | Zeile 11: | ||

Die Vorlesungen, Erläuterungstexte und Übungen hier im Teilmodul Städtebau dienen dazu ‒ hauptsächlich innerhalb unseres '''mitteleuropäischen Kontexts''' ‒ aufzuzeigen, dass der einzelne Stadt-Baustein „Haus“ immer Teil von etwas anderem, von etwas Übergeordnetem ‒ der Stadt-Gesamtheit ist. Es gilt zu erlernen, wie man diese (evtl. harmonischen?) Bindungen an die „Gesamtheit“ einer Ortschaft und die Einbettung in die Landschaft ‒ oder auch nur an die nächsten Nachbarhäuser ‒ erkennt und den planerischen Umgang damit zu üben. Hierfür steht das Lehrfach „Grundlagen des Städtebaus“, um diesen erweiterten – und erweiternden – Betrachtungswinkel über die Architektur hinaus auf das einzelne Haus zu eröffnen und die wichtigsten Bezüge und Methoden hierfür zu vermitteln. Städtebauliches Ziel ist es, dass das einzelne Haus dem '''stadträumlichen Kontext''' und den vorgegebenen, daraus abgeleiteten '''stadtplanerischen Bedingungen''' (Planungs- und Baurecht) genügt und genehmigt werden kann. Und es soll gezeigt werden, dass jedes einzelne Haus auf seine spezifische Art und Weise mit ein architektonischer Beitrag sein kann / sollte, um der Gesamteinheit „Stadt“ oder Ortschaft einen (neuen) angemessenen „Baustein“ hinzu zufügen. Denn eine wichtige Aufgabe städtebaulicher Überlegungen und Verfahrensweisen ist es, das bestehendes „Antlitz“ einer architektonischen Situation zu respektieren oder (zumindest) das Vorhandene nicht zu beeinträchtigen. | Die Vorlesungen, Erläuterungstexte und Übungen hier im Teilmodul Städtebau dienen dazu ‒ hauptsächlich innerhalb unseres '''mitteleuropäischen Kontexts''' ‒ aufzuzeigen, dass der einzelne Stadt-Baustein „Haus“ immer Teil von etwas anderem, von etwas Übergeordnetem ‒ der Stadt-Gesamtheit ist. Es gilt zu erlernen, wie man diese (evtl. harmonischen?) Bindungen an die „Gesamtheit“ einer Ortschaft und die Einbettung in die Landschaft ‒ oder auch nur an die nächsten Nachbarhäuser ‒ erkennt und den planerischen Umgang damit zu üben. Hierfür steht das Lehrfach „Grundlagen des Städtebaus“, um diesen erweiterten – und erweiternden – Betrachtungswinkel über die Architektur hinaus auf das einzelne Haus zu eröffnen und die wichtigsten Bezüge und Methoden hierfür zu vermitteln. Städtebauliches Ziel ist es, dass das einzelne Haus dem '''stadträumlichen Kontext''' und den vorgegebenen, daraus abgeleiteten '''stadtplanerischen Bedingungen''' (Planungs- und Baurecht) genügt und genehmigt werden kann. Und es soll gezeigt werden, dass jedes einzelne Haus auf seine spezifische Art und Weise mit ein architektonischer Beitrag sein kann / sollte, um der Gesamteinheit „Stadt“ oder Ortschaft einen (neuen) angemessenen „Baustein“ hinzu zufügen. Denn eine wichtige Aufgabe städtebaulicher Überlegungen und Verfahrensweisen ist es, das bestehendes „Antlitz“ einer architektonischen Situation zu respektieren oder (zumindest) das Vorhandene nicht zu beeinträchtigen. | ||

[[ | [[Stadtvorstellungen|zurück zu Stadtvorstellungen]] | ||

---<br /> | ---<br /> | ||

<sup>2</sup>: Sant’Elia, Antonio / Marinetti, Fillipo Tomaso: Futuristische Architektur (1914); in: Conrads, Ulrich (Hrsg.): Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts; zusammengestellt und kommentiert von Ulrich Conrads; Reihe Bauweltfundamente Nr. 1; Braunschweig 1975, S. 32<br /> | <sup>2</sup>: Sant’Elia, Antonio / Marinetti, Fillipo Tomaso: Futuristische Architektur (1914); in: Conrads, Ulrich (Hrsg.): Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts; zusammengestellt und kommentiert von Ulrich Conrads; Reihe Bauweltfundamente Nr. 1; Braunschweig 1975, S. 32<br /> | ||

<sup>3</sup>: z.B. das „Deutsches Institut für Stadtbaukunst“ u.a. von Christoph Mäckler | <sup>3</sup>: z.B. das „Deutsches Institut für Stadtbaukunst“ u.a. von Christoph Mäckler | ||

Version vom 3. November 2020, 11:31 Uhr

Es gibt neben solch einer eher „traditionellen“ europäischen Stadtvorstellung viele andere Auffassungen, Beschreibungsmodelle und Vorstellungsbilder von Stadt, abgesehen von den historischen Stadtbildern anderer, fremder Kulturkreise und Regionen. Manche sprechen von der „Stadt als Maschine“, denn Dynamik und die verkehrlichen Bewegungsströme seien ihr Kennzeichen. Die Futuristen schrieben 1914, dass „wir (…) die futuristische Stadt erfinden und erbauen [müssen] – sie muss einer grossen, lärmenden Werft gleichen und in allen ihren Teilen flink, beweglich, dynamisch sein; das futuristische Haus muss wie eine riesige Maschine sein.“2 Die „Europäische Stadt“ (ein Begriff, den Hans Stimmann propagierte; siehe auch Andreas Feldtkeller) wird als Modell angestrebt, entgegen einer Megacity, die sich zeitgemäss („Bigness“ anstrebend) aus einzelner „XL-architecture“ zusammensetzt (Rem Koolhaas). Andere Autoren debattieren davon unbeeindruckt die heutige (fehlende) „Stadtbaukunst“3 und den Verlust der „guten Stadt“ bzw. der „schönen Stadt“.

Man bekämpft die Grosstadt als kapitalistischen Moloch und entwickelte seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich und England nunmehr historische Gegenmodelle wie die „Garden City“, die die Grosstadt auflösen sollte. – Vieles andere geschah in und mit der Stadt seitdem – stadttheoretisch und in der urbanen Wirklichkeit; letzte Stadtutopien aus den 1960er Jahren träumten von schwimmenden Grosstädten oder urbanen technoiden Raumstrukturen, an die einzelne Wohnzellen angedockt werden. Unter dem Einfluss von Stadtphantasien und -modellen realisierte man im letzten Jahrhundert Städte wie Brasília, Chandigarh usw. – aber auch schon früher entstanden weltweit klassische Stadtmodelle wie die spanischen Kolonialstädte, neben den existierenden historischen Stadtformen von anderen Kulturkreisen (die arabische Stadt, die Indio-Bergstadt Machu Picchu in Peru usw.).

Auch heutzutage werden neue städtebauliche Formen und Konzepte – hier das einer Umgestaltung eines grossen ehemaligen Werkgeländes – gesucht (siehe den Erläuterungstext Exkurs 5: „Kulturfabrik“ – Stadt-Umbau in Moskau) und auch z.T. experimentell errichtet, was derzeit eine Reihe von ökologischen Siedlungen und Stadt-Neuplanungen (Norman Foster’s Masdar, Abu Dhabi oder die chinesische Stadt-Baustelle Lingang der deutschen Architekten gmp, Hamburg) zeigen.

Die Vorlesungen, Erläuterungstexte und Übungen hier im Teilmodul Städtebau dienen dazu ‒ hauptsächlich innerhalb unseres mitteleuropäischen Kontexts ‒ aufzuzeigen, dass der einzelne Stadt-Baustein „Haus“ immer Teil von etwas anderem, von etwas Übergeordnetem ‒ der Stadt-Gesamtheit ist. Es gilt zu erlernen, wie man diese (evtl. harmonischen?) Bindungen an die „Gesamtheit“ einer Ortschaft und die Einbettung in die Landschaft ‒ oder auch nur an die nächsten Nachbarhäuser ‒ erkennt und den planerischen Umgang damit zu üben. Hierfür steht das Lehrfach „Grundlagen des Städtebaus“, um diesen erweiterten – und erweiternden – Betrachtungswinkel über die Architektur hinaus auf das einzelne Haus zu eröffnen und die wichtigsten Bezüge und Methoden hierfür zu vermitteln. Städtebauliches Ziel ist es, dass das einzelne Haus dem stadträumlichen Kontext und den vorgegebenen, daraus abgeleiteten stadtplanerischen Bedingungen (Planungs- und Baurecht) genügt und genehmigt werden kann. Und es soll gezeigt werden, dass jedes einzelne Haus auf seine spezifische Art und Weise mit ein architektonischer Beitrag sein kann / sollte, um der Gesamteinheit „Stadt“ oder Ortschaft einen (neuen) angemessenen „Baustein“ hinzu zufügen. Denn eine wichtige Aufgabe städtebaulicher Überlegungen und Verfahrensweisen ist es, das bestehendes „Antlitz“ einer architektonischen Situation zu respektieren oder (zumindest) das Vorhandene nicht zu beeinträchtigen.

---

2: Sant’Elia, Antonio / Marinetti, Fillipo Tomaso: Futuristische Architektur (1914); in: Conrads, Ulrich (Hrsg.): Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts; zusammengestellt und kommentiert von Ulrich Conrads; Reihe Bauweltfundamente Nr. 1; Braunschweig 1975, S. 32

3: z.B. das „Deutsches Institut für Stadtbaukunst“ u.a. von Christoph Mäckler